出力を推進力に変換する車体パッケージングの妙

「ライダーを不安にさせないこと」「マシンはライダーを護る存在であり、信頼できる相棒であれ」――。技術者たちはこうした共通認識を持ってNXR750(以下「NXR」)を開発した。「速さ」よりも、「強さ」を重んじ、そのための技術と創意工夫を車体にも施す。目標どおりのエンジンに仕上がっても、それを活かせない車体では砂の上でむなしく空転するだけだ。そんなライダーの意思やエンジンパワーを余すことなく路面に伝えた車体は、自然を乗り越えるための知恵で作られていた。

名を捨てて実を取ったNXRのフレーム

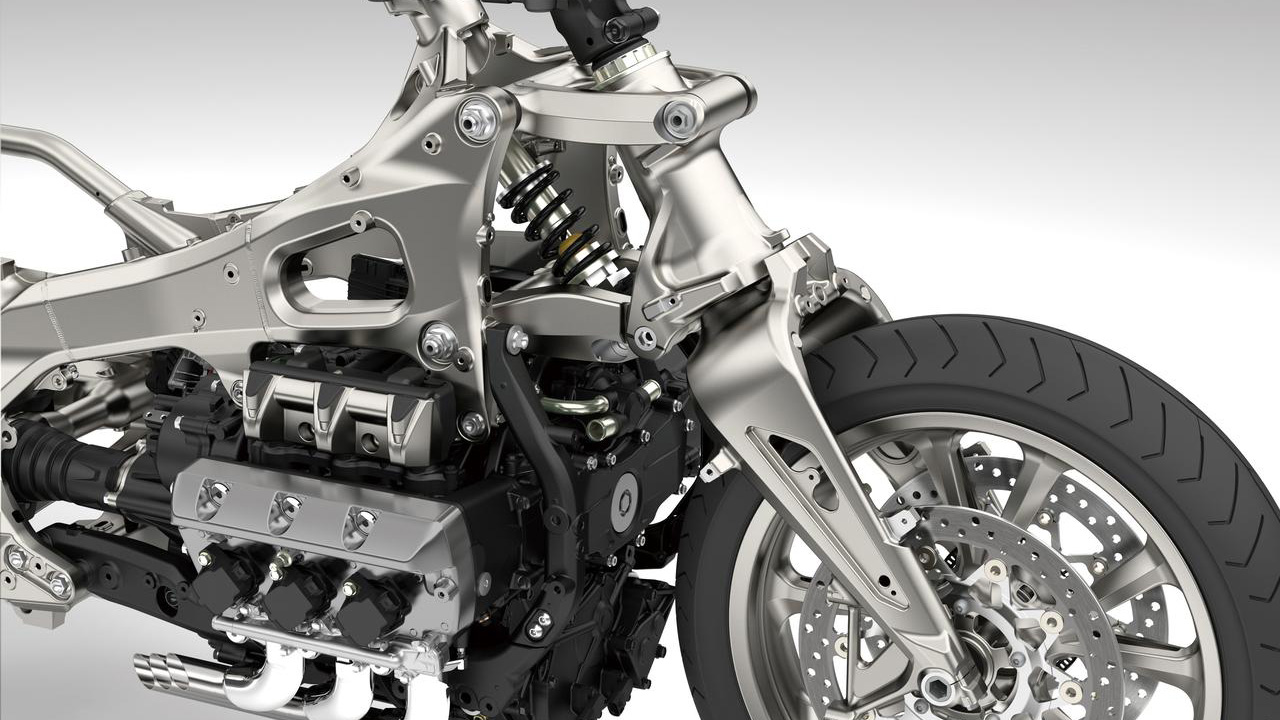

NXRはHRCが初めて本格的に開発したパリ~ダカールラリー(以下「パリダカ」)専用マシンではあったが、車体の基本骨格となるフレームやサスペンションの構成はコンベンショナルな物だった。最も重要視したのは車体設計においても信頼性だ。オフロードでの長距離走行でも壊れないこと、仮に壊れても現地のキャンプ地で補修ができることを考えると、まずフレームはスチールパイプのセミダブルクレードルというデザインになる。それまでのマシン設計や製作において多くの知見があったからだ。

というのもHondaは、1980年代初頭から中盤までに日本はもとよりアメリカ、ヨーロッパでも名立たるモトクロスレースのタイトルを総なめにした実績があり、そこで培ったノウハウは大きな技術的財産になっていた。開発当初はさまざまな材料やフレーム形式が検討されたものの、最終的には奇をてらわない実績のあるスチールパイプ製セミダブルクレードルフレームとなった。

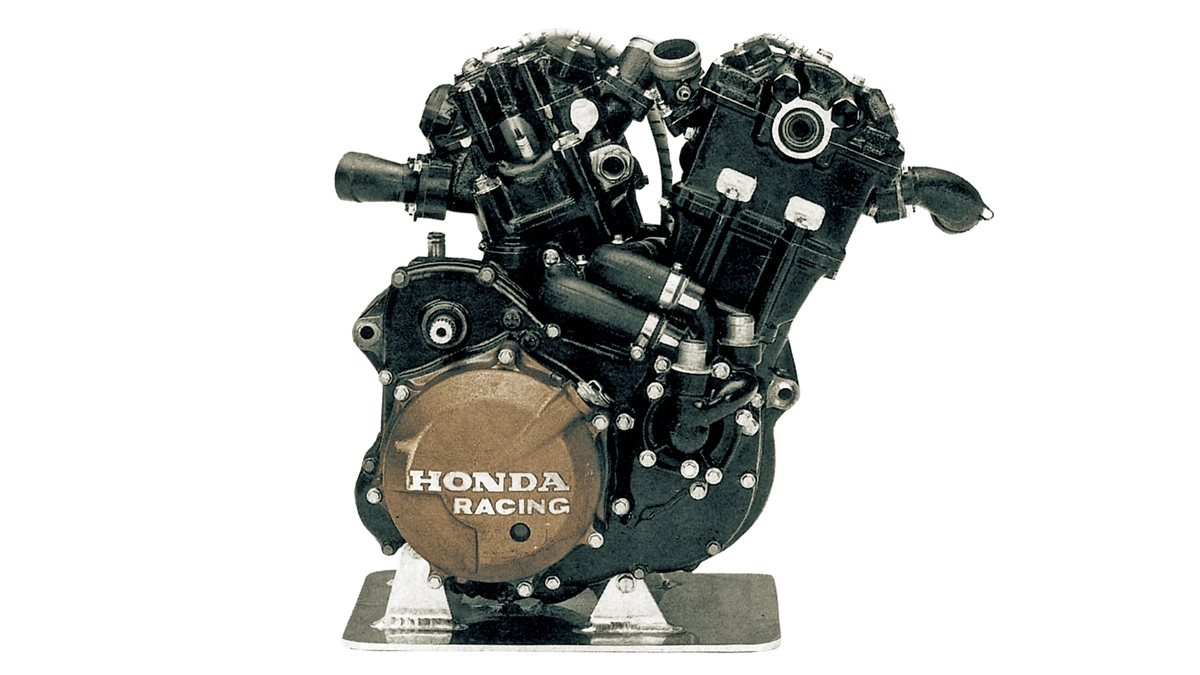

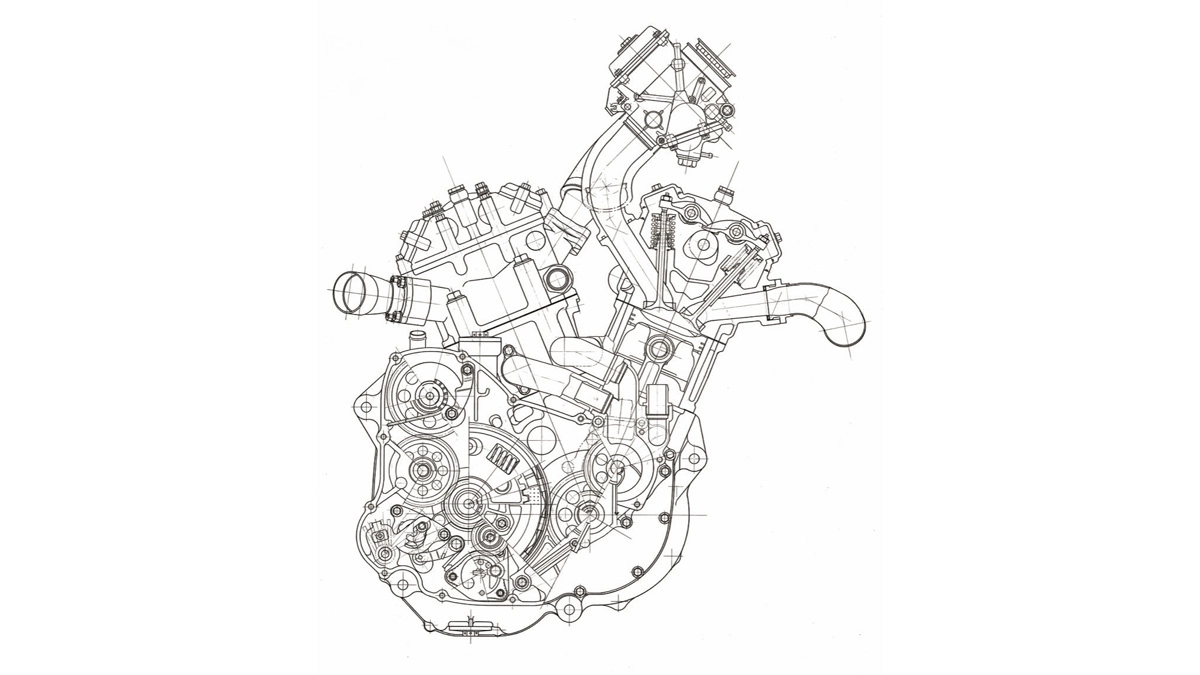

つまり、NXRのフレームは独創的なV型2気筒のエンジンを包括しながらも(本連載 第二回 参照)、その基本骨格における考えかたは当時スタンダードなモトクロス用バイクと同じである。

モトクロスでの知見が活きたコンポーネント

フレーム同様前後のサスペンションも頑丈で信頼性の高い物にする必要があった。パリダカでは高速で巡航しながら路面の凹凸を通過する場面が多々ある。しかも車両の単体重量はガソリンも含めると優に200kgを超えており、その際の衝撃は想像に難くない。また、あるときは数百kmに渡ってジャンプや細かくターンするというモトクロス並みの走行も強いられる。そうした路面状況や走行状態をいなしながらマシンを前に進め、かつ壊れてはいけないという高いハードルを超えられるサスペンションが求められた。

ゆえに、ここでもモトクロスでの知見が活きた。フロントフォークはインナーチューブ径φ43mmの正立式(1988年モデルからφ45mmに拡大)、リアサスペンションにはダンパーが分離加圧式・ガス室別体のプロリンクサスペンションとし、そのサイズや容量、ダンパーセッティングで厳しい走行に対応している。基本的にサスペンションは4年間変更されることはなく、ほぼトラブルなしで走り切ったのである。

頭を悩ませたリアダンパーの冷却

とはいえ、開発当初大きな問題となったのは、V型エンジンの後ろ側シリンダーの直後にレイアウトされるリアダンパーの発熱だ。ただでさえリアダンパーはオフロードなどで激しく走行すると、その筒内で生じる摩擦によって素手で触れないほどに発熱する。

一般的にV型エンジンの場合、前側のシリンダーに隠れる形となる後ろ側のそれは冷却性に難があり、さらに後方に向かってエキゾーストパイプがレイアウトされる。このため、車体のなかでも最も高温となるエリアにリアダンパーを持ってくることは非常に都合が悪い。しかし、ボトムリンク式サスペンションであるプロリンクを採用した場合、この位置にリアダンパーを置くしかない。

そこで、最も走行風が当たり、冷却性を懸念する必要がほとんどないエンジン前側にリアダンパーを置くアイデアが検討された(目的は異なるが、似たような方式が過去のモトクロスマシンで試作されていた)。ところが、エンジン後方から前方へ作動を伝達するためのリンクやロッド類を設けると相応の重量増加は避けられないのと同時に、機構が複雑、かつ経路が長くなる。作動性にも不安が残るため、このアイデアは却下された。

最終的にはダンパーユニットの上下を逆さまにしてマウントし、ダンパーユニットが摺動するオイルシリンダー部分を車体下部にレイアウトすることで少しでもエンジン熱の影響を抑制することとした。ちなみに、開発当初は別体式のガス室をダンパーボディから切り離して車体後部に置き、オイル経路の表面積を増やすことでダンパーオイルの冷却性を向上させたのである(これは1987年モデルで改良され、経路用のホースを持たないガス室一体型となった)。

収拾がつかない砂との格闘

操安性に関しての大きな改善・変更ポイントは、テスト時に発生したスネーキングへの対策と、実戦を経て判断された1988年モデルからの19インチフロントタイヤの採用である。

スネーキングとは砂漠を高速で巡航する際に大きく車体が蛇行する(よれる)現象で、深い砂による走行抵抗が原因とされる。砂質や砂の量、走路上に轍のありなしでもスネーキングの発生具合が変わってしまうため完全解決は難しく、パリダカ特有の課題だった。

当然ハンドルが振られる幅の大小によって操安性やライダーの疲労度合いは大きく違ってくる。参戦前の現地適合テストでは、このスネーキングが許容し難いレベルのものであるという打ち上げがあったため、可能なかぎりスネーキングを抑制することが重要な課題となった。

対策としては、スイングアームとスイングアームピボットを高剛性な物に変更すると同時に、前後分担荷重やホイールベースの調整により直進安定性を確保。ライダーが許容できるレベルに収束させることができた。

パンクはパリダカを走るライダーにとっても心配事項

スネーキングとともに1986年の参戦初年度から多発したのは、タイヤのパンクとリムの変形・破損である。チューブタイプのタイヤを履く以上、特に尖った石の多い山岳地帯では常にパンクの心配がつきまとった。この対策としてミシュランは、チューブの代わりにムース(フランス語で「泡」という意味。実際は泡から硬いスポンジ状になる物)をタイヤ内部に充填するという技術を開発。これにより前後タイヤのパンクはかなり低減されたが、走行時の衝撃や熱で一気にボロボロに崩壊する性質のため耐久性は不安定だった。

そこで、フロントタイヤはそれまで履いていた21インチに代えて19インチを用意。小径化とタイヤ断面積が拡大されることで、高速域での走行安定性とムースに対する衝撃耐久性(クッション性)を向上させることを目論んだのである。

フロント小径ホイール化の功罪

このフロントタイヤの19インチ化は1987年モデルで採用したかった開発項目だったが、政情不安による現地適合テストの遅れなどで間に合わず。結局1988年モデルから実用化された。しかし、「(19インチのフロントタイヤでは)特に砂漠で走行安定性の低下が顕著だ」との不満が集中。物理的に19インチよりも21インチのほうが(タイヤ径が大きいほど)地形の凹凸は乗り越えやすく、オフロードでの走破性は優れているためだ。

加えて、ジャイロモーメント※はタイヤサイズの大きさに比例して発生するので、タイヤが大きいほどハンドリングは安定する傾向にある。そのため、砂漠と岩石地帯が多いパリダカのコースでは、走破性が高く安定感のある21インチが有利になる。反面、年々パリダカが高速化していったことによって、パンクやリム割れなどトラブルへの懸念も拡大していた。

19インチを導入した1988年の大会では、France Hondaチームは全員リタイアしたものの(その原因は別の理由)、イタリアチームが優勝したことでNXRは3連覇を達成した。しかし、ハンドリングに対するライダーからの不満は大きく、開発チームは可能なかぎり耐久性と操安性を両立させたいという思いを強くした。

結局1989年の大会では、山岳地帯を走るときはムース入りの19インチ、砂漠地帯ではそれほどの攻撃性はないという判断のもとムース入りの21インチを使い分ける仕様に行き着いたのであった。(つづく)

※ジャイロモーメント:回転運動の安定性のことで、二輪の場合実際には回転するフロントタイヤの慣性力や車速によっても変化する。

関連コンテンツ

テクノロジーモータースポーツテクノロジーダカールラリーサハラの彼方を目指したNXR750の足跡