かつて「パリダカ」と呼ばれた「ダカールラリー」とは

地図を頼りに道なき道を進み競い合うラリーレイドというモータースポーツ。そのうち最も過酷とされるのが、毎年年末年始にスタートしていくダカールラリーだ。約2週間という競技日程、1万km前後の走行距離もさることながら、砂、土、岩等々さまざまな路面を走破しなくてはならない。加えて、天候や通過する土地・地域特有の道路事情も予測しづらく、そのストレスは容赦なくライダーに、マシンに襲いかかる。このダカールラリー、第1回大会となった1979年当時はオアシスラリー、その後はパリ~ダカールラリーと呼ばれていた。フランスのパリをスタートし、アフリカ大陸に渡ったあとはサハラ砂漠を抜け、ゴールの地・セネガルはダカールを目指すことから付けられたこの競技名は、1990年代初頭まで使われた。以降、社会情勢の変化にともなって開催地も回を追うごとに変更。それでも世界一過酷という伝統を重んじて「ダカールラリー」という名称は生き続けている。

NXR750、それは未知・未踏への挑戦

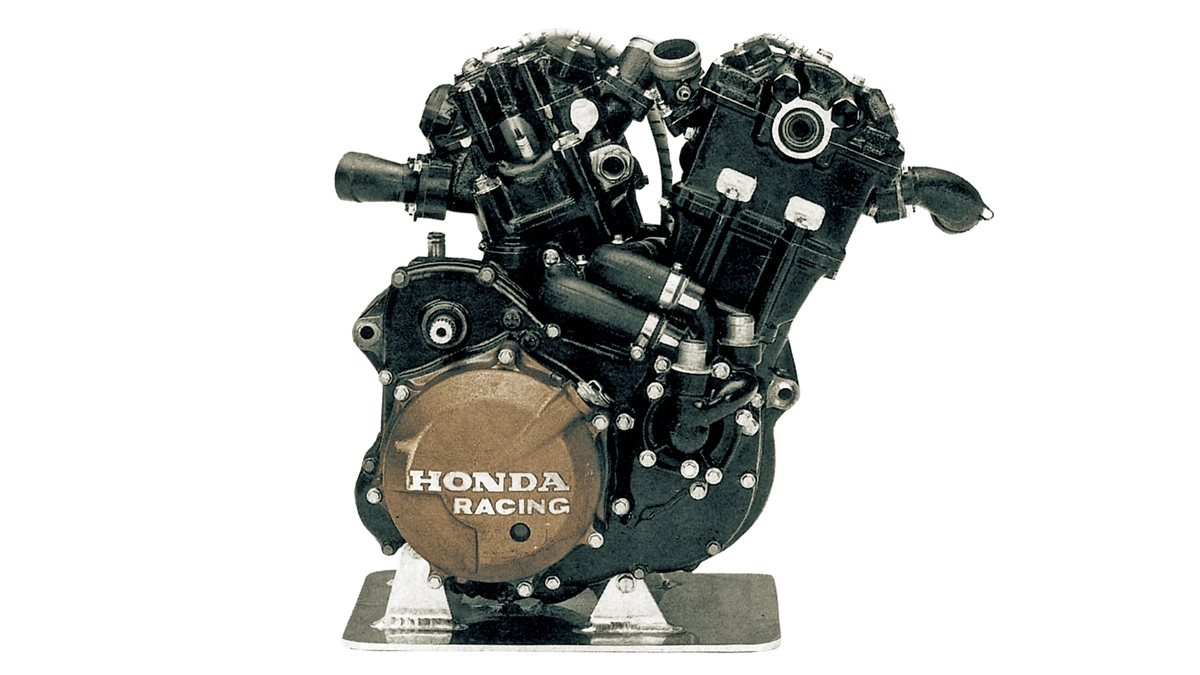

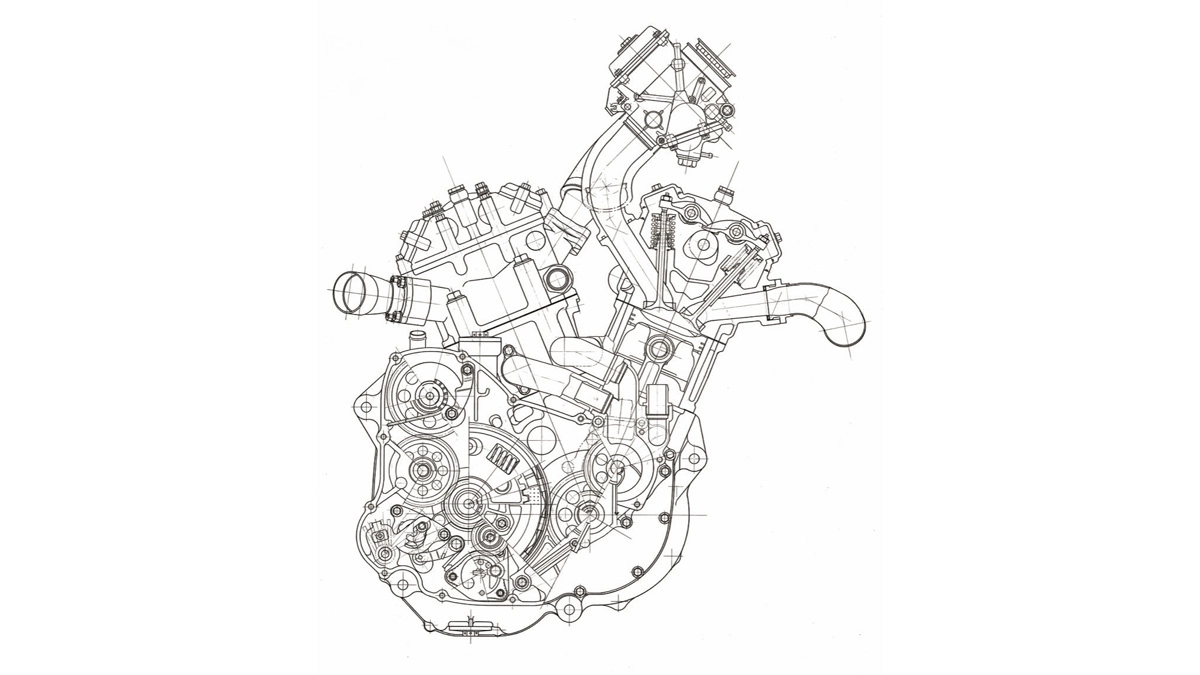

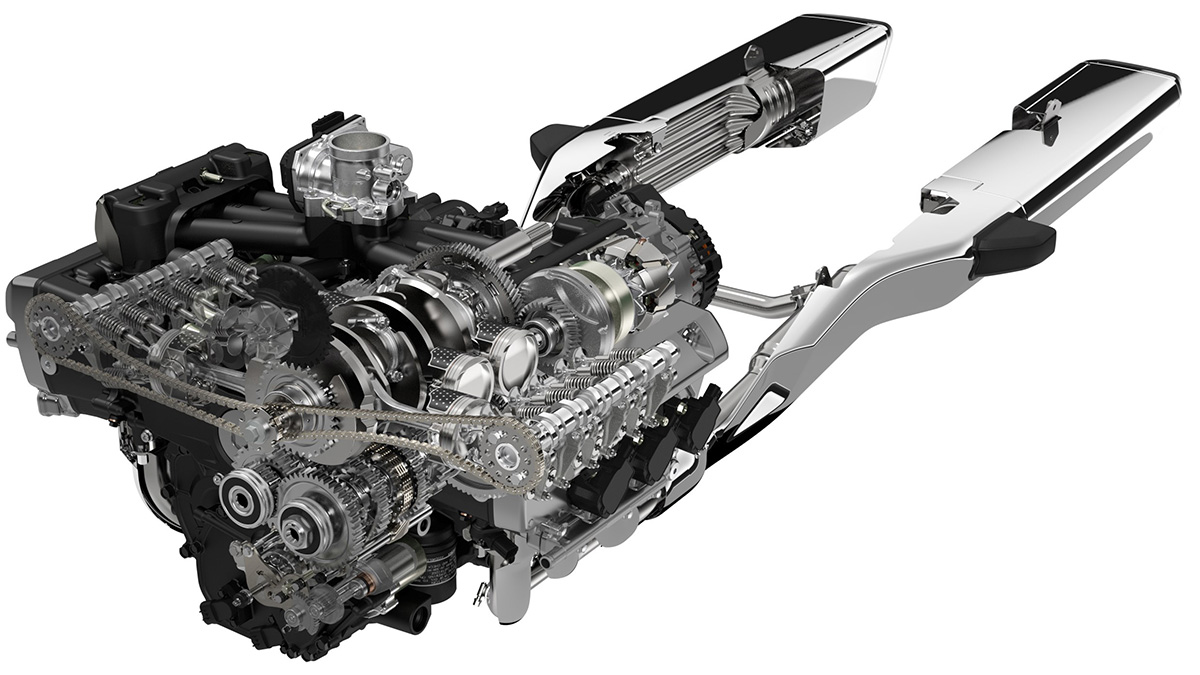

1980年代後半に登場し、パリ〜ダカールラリーの戦いを一気に変えたのがNXR750である。専用設計のV型2気筒エンジン、巨大な燃料タンクとフルカウリング、頑丈かつ整備しやすい合理的な設計のフレーム等々、たとえアクシデントに見舞われても走り続けられる構成は、砂漠を生き抜くための知恵と優しさを追求した結果だった。

量産アドベンチャーモデルのルーツとなったHRC開発のパリダカマシン

NXR750(以下「NXR」)はパリ〜ダカールラリー(以下「パリダカ」)に投入された4回の大会をすべて制覇し、パリダカの歴史に不滅の金字塔を打ち立てたマシンとして知られている。そこには独創的発想とそれを裏支えする数々の新技術が投入されている。

分かりやすい例を挙げれば、長距離を走るラリーレイドマシンとしては初めてフルカウリングと同等のボディカウリング形状の採用だろう。それまでゼッケンやヘッドライトにカウリングを装着したマシンは存在していたが、明確に車体をフルカバードするボディカウリングという概念をパリダカに持ち込んだのはNXRだ。

ライダーの疲労を軽減するウィンドプロテクション性はもちろんのこと、合理的な車体構成を形作ったそのボディデザインはライバルメーカーもこぞって採用。結果、パリダカでボディカウリングは定番装備となり、のちに量産車ではアドベンチャーモデルと呼ばれるスタイリングのルーツとなった。

エンジン、車体なども、徹底してライダーへの親和性と耐久性を追求しており、砂漠を中心とした過酷な走行環境において安定したアベレージスピードを発揮しながら、ときに発生する予期せぬトラブルも克服できるよう高い能力を実現した。

このようなHondaでも初めてとなった画期的なコンセプトと技術はどうのようにして生まれたのか。NXRに見る1980年代後半期のパリダカ参戦をひも解く。

1982年に優勝するも翌年からはファクトリーによる開発競争が激化

開催1回目となった1979年大会、そして翌年の第2回大会もヤマハXT500(空冷単気筒)が勝利し、1981年の第3回大会ではBMW R80G/S(空冷水平対向2気筒)が優勝している。Hondaはこの1981年からFrance Hondaによる参戦を開始したが、マシントラブルにより6位に終わっていた。

ライバルはいずれも本社からのサポートを受けており、これに対抗するためFrance HondaもHonda本社にサポートを依頼。要望を受けたHondaは、二輪開発の全般を行っていた当時の朝霞研究所が車体、RSC(レーシングサービスセンター。HRCの前身的な活動をしていた組織)がエンジンを担当し、チューニングしたXR500R(555cc)を供給した。この結果、1982年の第4回大会でHondaは初優勝を記録している。

ところが1983年になるとメーカー間の戦いはより激化し、France Hondaとヤマハが各5台、BMWが3台のスペシャルマシンを投入。なかでも2気筒800ccを使うBMWが高速巡航性に優れており、1983年、1984年と2連覇する。単気筒600cc弱の日本製マシンはこれに太刀打ちできなかった。

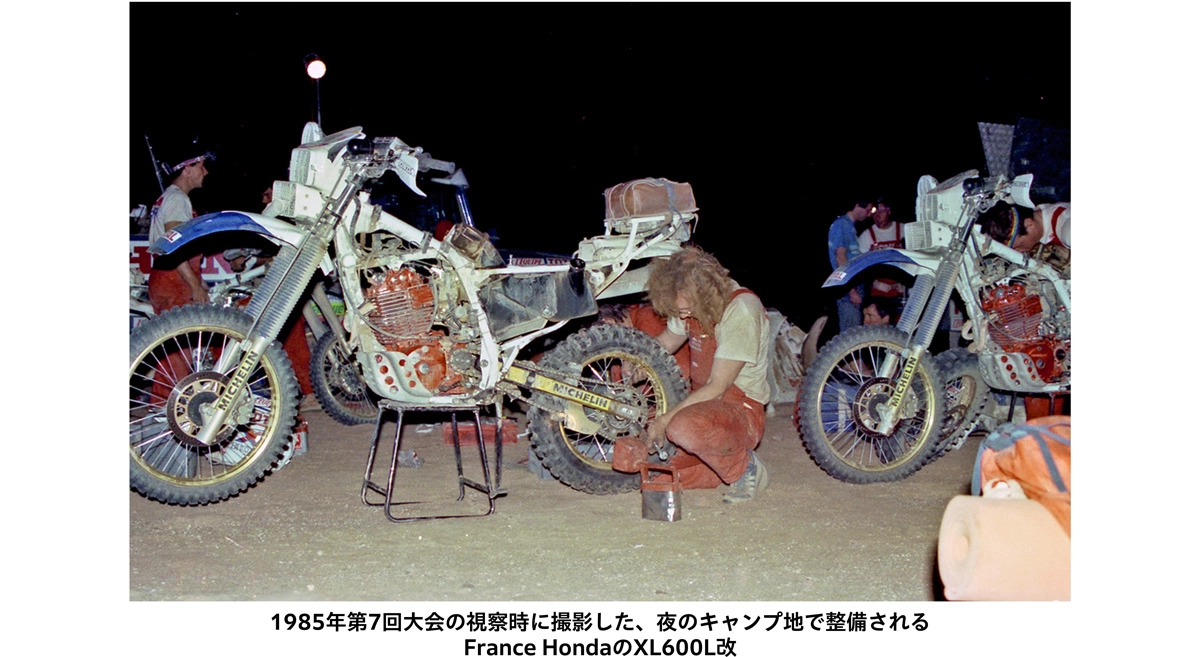

「とにかくBMWに勝てるマシンがほしい」というFrance Hondaからの切なる願い――。これを受け、Hondaは(開発を主導したのはHRC)、1986年に新たなファクトリーマシンによる参戦を決めた。急ぎ技術者たちはマシン開発のコンセプト固めのために1985年の第7回大会で現地視察を行ったのである。

当時Hondaは、ロードレース、モトクロス、トライアルの各分野で世界制覇を達成していたものの、パリダカのようなラリーレイドは全くの未体験分野であり、開発プロジェクトを推進するためには情報が少なすぎた。そのため実際にパリダカの全日程をトレースし、約20日間にわたって砂漠を走り抜くことに対する知見を求めたのだ。

これは結果的に、「聞くと見るとは大違い」「現場・現物を重視せよ」という創業者・本田宗一郎の哲学を証明することとなった。

面食らった現地視察とトップから3時間以上置いていかれるという現実

視察に先立って開発指示書が発行されたのは1984年11月ごろで、そこには予算金額と開発メンバーの氏名、そして「目標:パリダカで勝つこと」しか書かれていなかった。メンバーの誰もが困惑しつつも、日本で得られる情報を十二分に収集してから現地に向かった。

しかし、現実は彼らの想像をはるかに上回り、パリダカにおけるHondaを取り巻く状況は、ニューマシンの開発が急務であることを実感させる厳しいものであった。

第7回大会ではBMWが3連覇を決め、その後ろにヤマハが並び、新たに登場したリジェ・カジバ(ドゥカティL型2気筒エンジン搭載)が、終盤に脱落するまでBMWとトップ争いを展開したのである。XL600Lを改造して出場したHonda勢の最高位は5位だったものの、トップからは3時間25分も遅れてのゴールだった。

優勝争いをしていた上位チームは、最前線を走るライダーの後方からサポートカーと部品や物資を積んだカミヨン(フランス語でトラック、貨物車のこと)で追走するというチーム体制を確立していた。この強力なサポート体制があってはじめて、優勝争いをすることができるというのが当時のパリダカの現実であり、裏を返せばそれだけ厳しい条件がマシンには要求されていたのである。つまり、エンジンパワー、耐久性、整備性等々、どれをとってもHondaと比べてライバル勢の優位は歴然で、彼らはパリダカの戦いかたを知っていたのだ。

また、マシンにとって一番の大敵は、砂と粗悪ガソリンだと知った。

パリダカのコースにはいくつもの砂漠が存在していたが、砂漠ごとに砂の粒状や大きさ、組成が大きく異なっていたのである。この砂が、エンジンをはじめマシン全体を否応なしに攻撃する。

そして、現地で補給されるガソリンも場所ごとに異なり、軽油など不純物の混入やオクタン価の違いがあった。したがって、これらを見越したうえでエンジンの出力や耐久性を確保しなければならなかった。

それまでのHondaになかったレーシングマシン開発の転機

当時のパリダカは砂漠を中心としたルートを1日平均500km以上、約20日間も走り続けるものだった。日によっては100km四方が砂だけしかない場所も走るため、そこでマシンが壊れたり、転んで怪我をしたりすれば、リタイアどころかライダーの生死に関わる事態になりかねなかった(1986年は大会中に3人の参加者が亡くなっている)。

それらのルートを最高160km/hで走るのである。France Hondaからは「本格的な整備が行えるのはラリー途中の休息日なので、エンジンにはそこまでの約4,000kmは壊れない耐久性がほしい」という要求があったが、開発チームは「それでも不十分」と感じていた。

視察後に行われたFrance Hondaとのミーティングでは、「パワーが不足している。燃費も悪い」「同じ単気筒エンジンのヤマハより10kg以上重い」「現状では整備性が悪く、ひとりでは直せない」など、根本的な“ダメ出し”が打ち上げられた。しかも現地では翌1986年にはヤマハが2気筒エンジンを投入する、あるいはスズキも参戦するという噂がまことしやかに囁かれていた。

もはや、量産車をベースとした単気筒マシンでは勝負にならない。やるなら、パワーのある2気筒しかない――。このような思いを強くして、Hondaは1986年の参戦に向けて新機軸のマシン開発をスタートさせたのである。

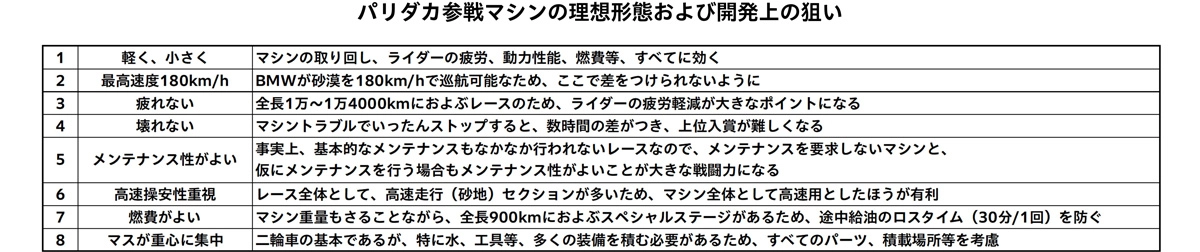

謙虚に大自然を観察し、パリダカを知る者たちの“言葉”を聞き、文字どおり白紙の状態から決めていったマシンの開発コンセプトは「高速性に優れた上で、優しい性格で扱いやすく、壊れないマシン」だった。

「パリダカの世界で大事なのは、スペック上の数値よりもロバスト性(環境の変化や外乱に影響されない性質)ではないかと考えた。量産車では当たり前だが、レーシングマシンでは不足している要素だった――」、こうした現実を現地視察したメンバーは痛感する。それまで「馬力を出すために、いかに回転を上げるか」という、ロードレースにおける発想と手法をエンジン開発の基本にすえていた技術者たちは、「優しく乗りやすい」という、かつて経験したことがないレーシングマシンを開発することになったのである。(つづく)

INDEX

関連コンテンツ

関連コンテンツ

テクノロジーモータースポーツテクノロジーダカールラリー「優しくて乗りやすい」砂漠のレーシングマシン