2016年9月、アメリカユタ州ボンネビルで開催された「ボンネビル・スピードウィーク」に参戦したHondaのプロジェクトメンバーたち。20代、30代の若手メンバー16名が目指したのは、時速450kmで走るレーシングカー(S-Dream)の開発でした。期間はわずか1年間。前人未到の記録に挑んだ開発ストーリーを紹介します。

国内編「車体」 手探りで始まったプロジェクト

人命最優先でのスピードチャレンジ

今回のチャレンジでは、軽自動車用のエンジンで時速450kmの速度記録を達成することを目標に掲げる一方で、プロジェクトとしては「人命最優先」が貫かれました。時速400kmを越える速度域では、些細なミスが取り返しのつかない事態を招きます。Hondaが、4輪の「ストリームライナー」と呼ばれる速度記録専用マシンを開発するのは今回が初めて。1年間でマシンを完成させ、記録会に挑まなければいけません。若手で構成されたプロジェクトメンバーにとってハードルの高い挑戦となりました。

※1/PL:プロジェクトリーダー、A-LPL:アシスタント・ラージ・プロジェクト・リーダー

初めに規則書を読み込み、その後、参加チームの情報収集と分析を徹底的に行いました。特に、1度事故を起こしたチームについては、翌年にどんな改良を施したかを確認することで、自分たちが想定した事故モードやそれに必要な性能を照らし合わせることができると考えて行いました。

16名の若手エンジニアで編成されたプロジェクト

16名の若手エンジニアで編成されたプロジェクト

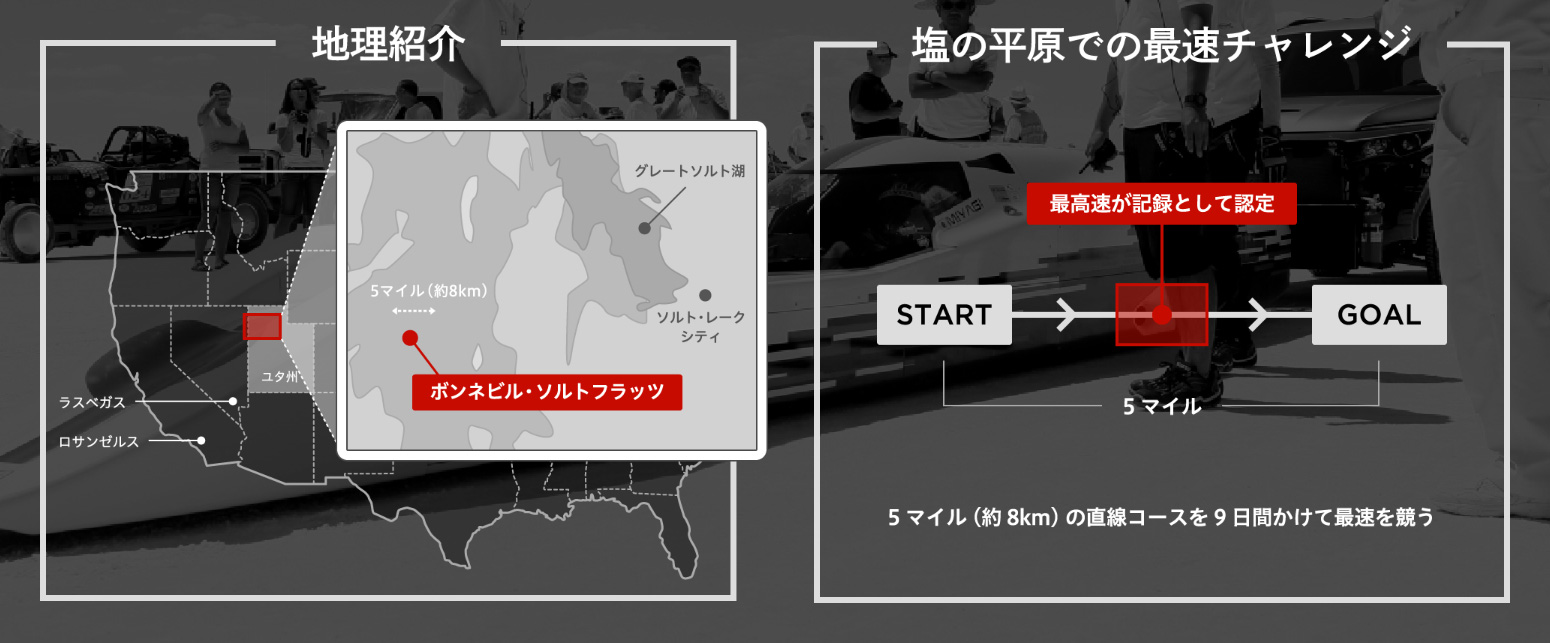

塩の上を走破する未知なるレース

マシン開発はその車両がどのような環境、つまりどのような路面環境や気候条件で使われるかが、設計すべき内容を左右します。レーシングマシンではサーキットという環境に限定することで、設計すべき内容をある程度まで最適化することができ、その最適化によって量産車の性能を遥かに上回ることが可能になります。ボンネビル・スピードウィークは、塩の上で行われますが、塩という未知の環境への最適化と高性能化は困難です。チームはコース状況を把握しようと、事前に競技会の舞台であるボンネビルを訪問しようと思いましたが、2015年大会は悪天候のため中止。競技場周辺は環境保全のため立ち入りが制限されており、路面調査は叶いませんでした。メンバーは、過去の事例を徹底的に調査するとともに、さまざまな環境にも対応できるセッティング幅が広いマシンで世界記録を目指すこととなりました。

ボンネビル・ソルトフラッツの塩の路面

ボンネビル・ソルトフラッツの塩の路面

エンジニアリングとは、本来、推測して、設計して、製作して、テストして、結果をフィードバックするというサイクルで完結するもの。しかし、今回は、我々にとって見たことも触ったこともない塩の上をHondaが経験したことのない速度で走るという課題ゆえに、第一歩となる推測という部分さえ容易にできない難しさがありました。

他チームの過去車載映像から車速、時間、修正舵量、横移動量そして横加速度などの関係を分析しました。こうした地味な解析から、未知の塩の上を未知の速度で走るという事象を可能な限り科学的に推測しました。例えば、先ほど述べたような解析から、路面の縦方向や横方向の摩擦係数(μ)を科学的に推測し、未知の路面環境において必要とされる車体のビークルダイナミクスを設計しました。

量産車とまったく異なるマシン

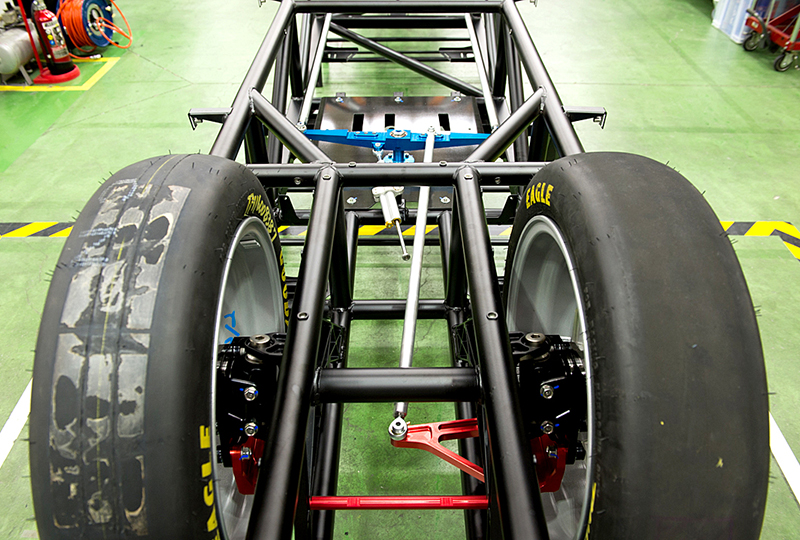

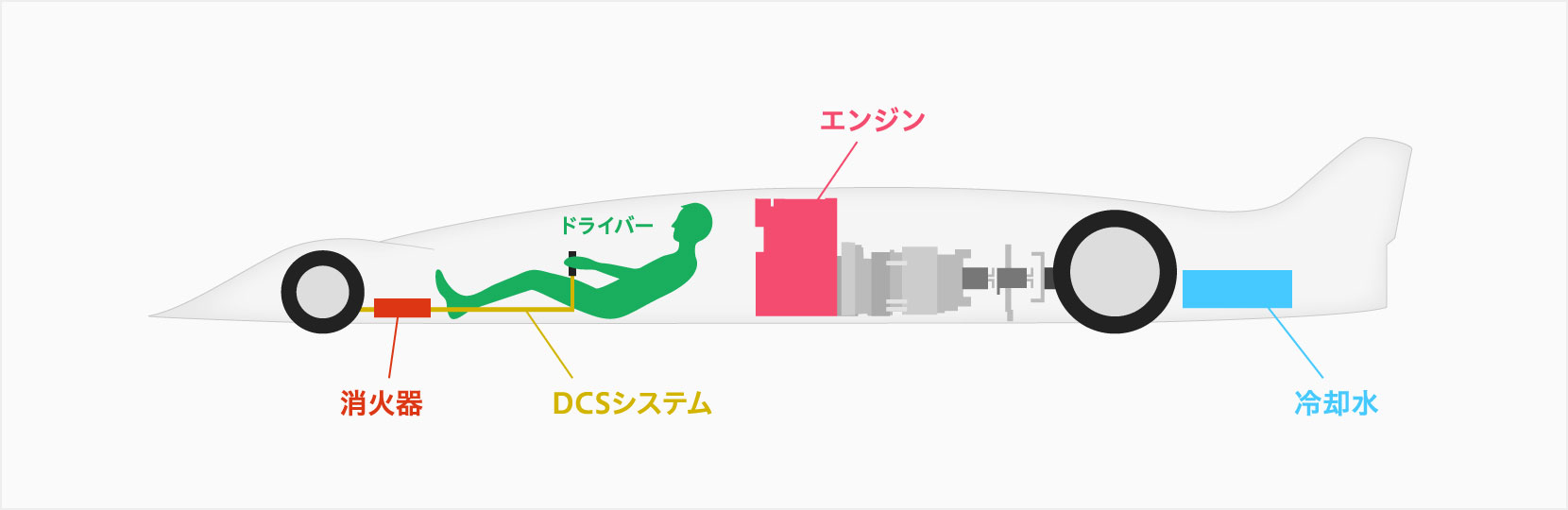

ステアリングシステムは、量産車のような円形ホイールを回す形式ではなく、2本のレバーを両手で操作するダブルレバー式をゼロから設計。これは万一の際にステアリングコラムがドライバーを負傷させる危険性が低いほか、レイアウトの自由性、ステアリングシステムの現地セッティングが可能となるような形で設計できる点などから、新規で設計、製作することにしました。また、前面投影面積を最小化するために、ドライバーの着座姿勢を工夫。転覆限界を高めるためにも、ドライバー、エンジン、冷却水、消火器などをできるだけ低く配置し、重心位置を下げました。さらに、規則に則りながら車体を強固な構造にするとともに、万一の際にもドライバーの保護を担保できるような車両の要件を整理し、設計しました。

新規で製作したステアリング設計

新規で製作したステアリング設計

最高速アタックのためのフレームレイアウト

最高速アタックのためのフレームレイアウト

趣味は航空機の設計。ダブルレバー式のステアリングシステムは、以前設計したことがある航空機用リンクのジオメトリーから着想を得て設計したものです。

ゼロ設計したこのマシンを、未知の塩の上を未知の速度で安定した状態で走らせるには、ステアリングシステムを中心としたクルマ1台分の空力から、タイヤ力を含めた運動方程式を考えてあげることが重要です。過去の事故モード解析や、他チームの車載映像の分析から、どんな外乱を受けてもスピンしないこと。そして、ステアリングシステムとクルマ1台分が共振を起こさない条件を理論的に導き出し、限られた日程で製作も含めて成立するステアリングシステムを、チームメンバーと毎朝毎晩、一日中議論しました。S-Dreamの目玉の一つであるゼロ設計のステアリングシステム。これを考えるのに「性能観点でこうしたい」と言うと、チームメンバーから「設計観点でこうならいける」とスパイラルアップをしていく毎日は、エンジニアとして最高の場でした。

国内編「空力」 美しさも追究したエアロダイナミクス

ロケットに迫る空気抵抗

プロジェクト立ち上げ時の合宿で、空気抵抗をCDA値で0.09以下とする方針が決定。これは一般的な量産車をはるかに凌ぐ、ロケットに迫るほどの数値。しかし、ロケットと違ってストリームライナーは車輪を装着している他、ドライバーが安全に運転できる姿勢や、十分な視界を確保するなどの要件があります。速度記録への挑戦では、エアロダイナミクスが走行安定性に直結しているため、単に小さい空気抵抗を追い求めるだけでなく、ダウンフォースの前後バランスやロール、ピッチといったような、全方向の空気抵抗をコントロールする必要があります。そして、エアロダイナミクスは先ほどのステアリング特性にも影響を与えるため、双方の要求を両立させる難しさがありました。これらの作業を手探りに近い状態で、しかも渡米までの数ヶ月間で終えなければなりませんでした。

ゼロ開発(特に見たこともないようなもの)で重要なのは、モックアップをつくること。我々は木材を使って、フレームワークを再現し、エンジンの搭載位置やドライバーのポジション、タイヤの位置のイメージをいち早く共有するところから始めました。前面投影面積を限界まで小さくする上でベンチマークとしたのはグライダー。そこで使われているレイアウトを活用してキャビンを設計しました。

グライダーをベンチマークとして設計したキャビンレイアウト

グライダーをベンチマークとして設計したキャビンレイアウト

実際に1分の1モックアップモデルを製作

実際に1分の1モックアップモデルを製作

渡米間際に追加した水平尾翼

安定した走行性能を確保した上で、小さい空気抵抗にするという要件を両立させるため、デザイナーを中心とする空力チームが車両形状の開発に取りかかりました。開発初期段階は比較的順調に進みましたが、もともと空力的に優れた形状のため、仕上げでは様々な工夫を凝らしても数値が改善されないほど洗練されたものとなりました。渡米間際には、車両の安全性を確保する上で水平尾翼が絶対に必要との判断が下され、急きょ翼断面形状の決定やモデリング、CFDならびに風洞での解析を3〜4日で行いました。

水平尾翼によって車両の安定性を確保

水平尾翼によって車両の安定性を確保

目標を達成するために、フロントホイールアーチの高さは成立するギリギリまで低くし、逆にリアホイールアーチは目標値に影響のないところまで勾配をつけて、ダウンフォースが得られる形状にしました。様々な積み重ねの結果、機能と造形を両立させた優れたスタイリングが生まれました。

超短期間で実現した理想の形状

ボディ上面は、前面投影面積を極力小さくすると同時に紡錘形を目指し、全体的なプロポーションをCFDで検証しながら、美しい造形を実現しました。ボディ下面は、グランドエフェクトを基本とするベンチュリー効果を得るため、ノーズの長さ、ノーズ下面の“えぐり形状”、リアディフューザーの上昇角度を何パターンも考案しました。急きょ装着が決まった水平尾翼は、航空機設計の経験がある酒井の知見を活用し、形状を決定するとともに、CFDにより空気抵抗を最小限に抑える取り付け位置を設定しました。風洞実験部隊や試作部隊の協力も得て、超短期間で完成にこぎ着けました。

ボディ上面の造形を検証

ボディ上面の造形を検証

20%スケールモデル風洞テスト

20%スケールモデル風洞テスト

安全面で重要となる空力特性は、めくり上がらないこと、流されないこと、ローリングしないこと。形状が異なる4案を風洞試験にかけ、形状の違いによる特性の違いを確認しました。

参加者の多くは、さまざまな理由から水平尾翼を取り付けていませんが、Hondaとして参加する以上、万に一つの事故もあってはならないと考え、水平尾翼を追加する結論に至りました。

国内編「エンジン」 最高峰レーシングエンジン並みの高性能に挑む

世界最高峰のレーシングエンジンに匹敵

車両の基本仕様を検討した結果、エンジンの目標最高出力は250psに設定。このパワーをHondaの軽スポーツカー「S660」のエンジンをベースに達成することに決めました。これは、量産仕様のS660エンジンの4倍相当の数値であり、リッター当たりの出力は380ps。世界最高峰のレーシングエンジンに匹敵します。高出力達成には高回転化、高過給圧が必要で、最高回転数は10,000rpm、過給圧は3bar以上を目標としました。実現には、大幅な仕様変更が必要だと判断しました。

「NSX」でさえ最高時速は300km程度。時速450kmとなると、通常の性能検討で使っているグラフの範囲外となります。今回はグラフを4倍に拡大したものを作成し、目標を設定しました。

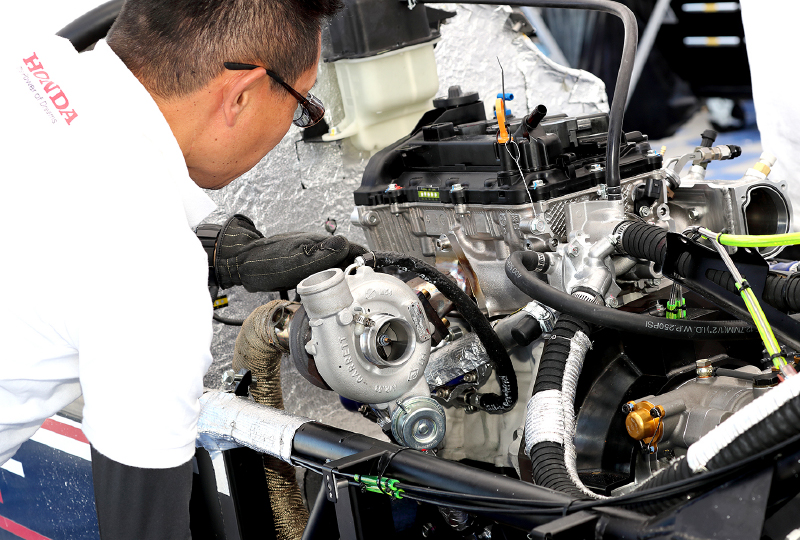

軽スポーツカー「S660」をベースに強化したエンジンを搭載

軽スポーツカー「S660」をベースに強化したエンジンを搭載

20%目標出力を短期間でいかに達成するかを検討

20%目標出力を短期間でいかに達成するかを検討

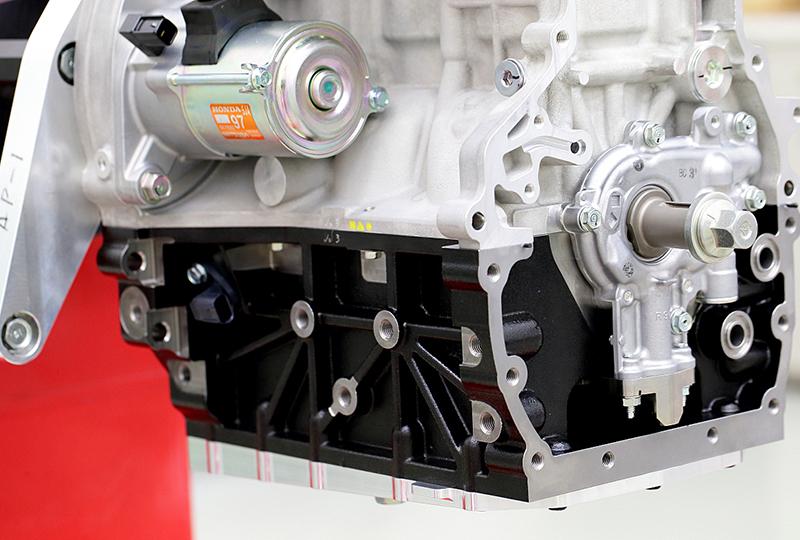

流用はシリンダーヘッドとヘッドカバーのみ

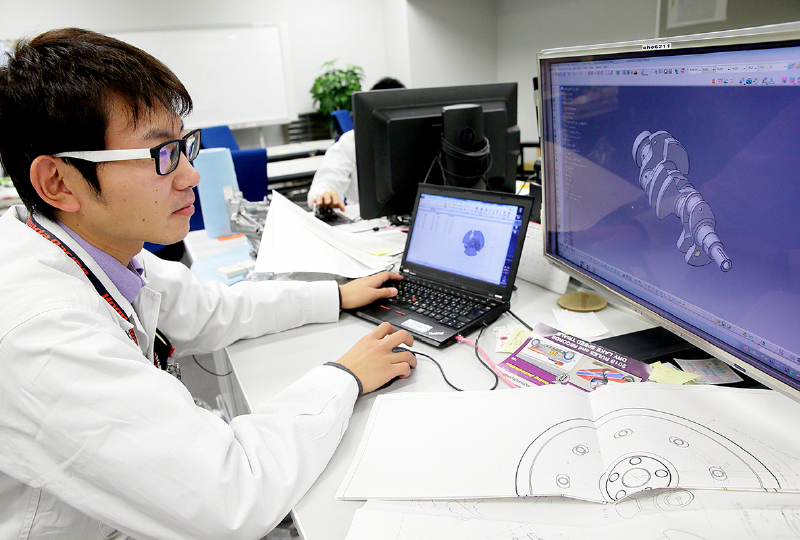

エンジン開発を率いた末永充史PLは、このとき入社4年目。総勢6名のパワートレイン班には、図面を描いたことがないメンバーもいた他、ほぼ全員が他のプロジェクトを兼任しながら開発が始まりました。4ヶ月後の12月には設計を完了させないと、渡米前に予定されている国内テストができません。そのような超短期日程でしたが、一つひとつの部品を見直し、最終的にはシリンダーヘッドとヘッドカバー以外のすべての部品に手を加えました。特に高出力化で負荷が格段に増すクランクシャフト周りには、ロアブロックの構造をラダーフレーム形式に変更するなど、その作業量は膨大なものでした。

エンジン部品は一部を除きほぼオリジナル開発

エンジン部品は一部を除きほぼオリジナル開発

内部をラダーフレーム形式としたロアブロック

内部をラダーフレーム形式としたロアブロック

短期間でエンジンが完成しなければ、実走テストも行えないので、プロジェクト内でのプレッシャーはとても大きいと感じました。ほとんどのメンバーが図面を描いたことがない困難な状況からスタートしましたが、最終的には車両全体で1000枚以上の図面を描き上げました。

当初は3月に最初のテスト走行を行う予定でしたが、4月、5月と遅れていきました。私は図面を描くこともモノを作ることもできなかったので、とにかくメンバーに頑張ってくれと伝えるしかありませんでした。

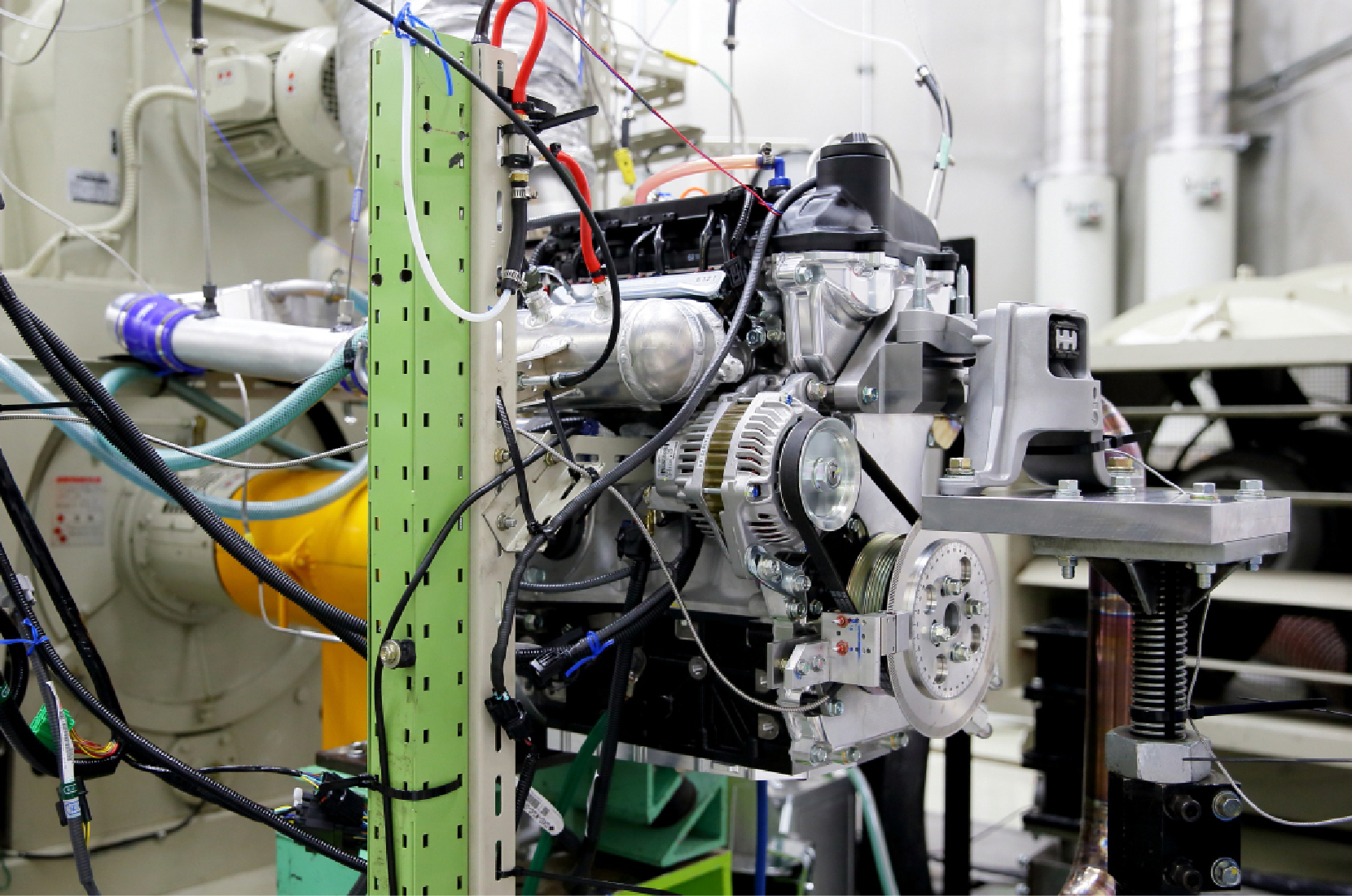

超高出力エンジンの開発に成功

研究所内のベテランエンジニアにアドバイスを受けながら、12月には予定通り設計を終えて試作作業を開始。設計のアップデートを継続的に行いました。組み上がったエンジンは順調に回り出しましたが、出力を上げる過程で油圧が上がらないというトラブルが発生したため、シェイクダウンは64psにデチューンした仕様で実施。トラブルの原因となったオイル潤滑系部品の改良に取り組み、量産エンジンをベースにしながら、短期間で超高出力エンジンの開発に成功しました。

渡米段階では、目標出力の60%程度しか達成していなかったので、最低限のメンバーを日本に残し、現地での走行テストと、日本でのエンジン単体のセッティングを並行して進めました。

設備の都合で、水や燃料のタンク容量・冷却性能はエンジン単体テストでは確認できません。かわりに入念に机上計算を行い、120秒・250ps全開走行で過不足ない仕様を決めました。渡米後に不足が判明しても完全に手遅れですから。

量産用エンジンをベースに超高比出力エンジンを開発

量産用エンジンをベースに超高比出力エンジンを開発

アメリカ編「キャノピー」 「前が見えない」を乗り越えたチームワーク

日本で準備した万全のカウル

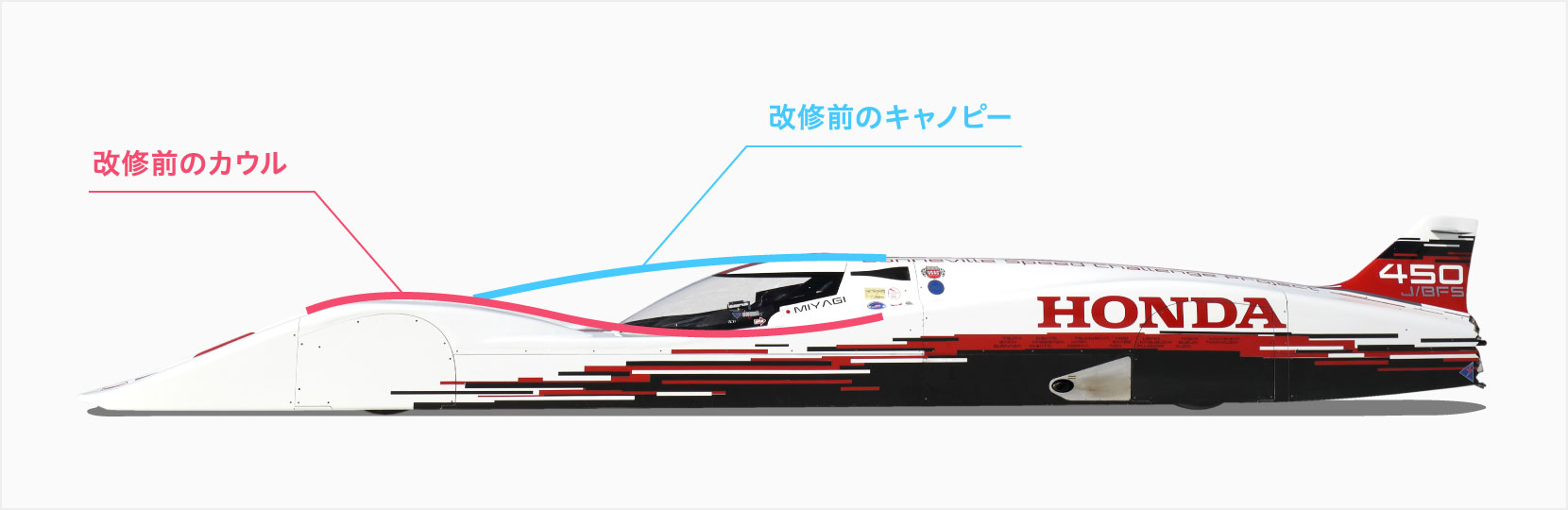

運転席からの視界は、超高速走行を安全に行うためにできる限り広くある必要がある一方で、空気抵抗低減のためには狭くすることが有利になります。プロジェクトチームは、過去の車載映像から、コースの両脇にラインが引かれ、1/4マイルごとにパイロンが設置されていることを確認。空力を優先しキャノピーの視界を極限まで追求して、カウルを製作しました。国内テストでは、映像資料から確認されたコース状況を再現し、運転に支障がないことをドライバーの宮城光氏に確認してもらった上で渡米しました。

空力を優先しキャノピーの視界を極限まで追求

空力を優先しキャノピーの視界を極限まで追求

初期のカウル

初期のカウル

ボンネビルを走行している動画は繰り返し何度も観ました。どの動画でも1/4マイルごとにパイロンが置かれ、コースにはラインが引かれていたので、これを前提に視界を設定しました。

とにかく前が見えない

ボンネビルにやってくると、驚いたことに、パイロンは1マイルごとに置かれており、ラインが引かれていないことも判明します。主催者に確認すると、競技会場が環境保全地区にあるため、ラインを引くにも特別な許可を得なければならず、今回はラインを引かないとの説明を受けました。やむを得ず、そのままの状態でボンネビルの前哨戦として7月に開催される「マイク・クック・テスト&チューン」に出場したところ、何度走行してもコースを大きく逸れてしまう結果となりました。検証の結果、視覚による認識率が5%程度しかないことが判明。ドライバーの宮城氏も「とにかく前が見えない」と言い、競技への出場が危ぶまれました。

視界の確保が難しかった初期のキャノピー形状

視界の確保が難しかった初期のキャノピー形状

このときがプロジェクト最大の危機でした。カウルを改修しなければプロジェクトはそのまま終了しなければならず、そこでチームで話し合った結果、時間がなくても、視界の改善に取り組むことを決めました。

プロジェクト最大の危機

十分な視界が得られないことで、プロジェクトは存続の危機に陥ります。急きょ、カウルを段ボールで試作し、フレームワークやタイヤ配置そのものではなく、カウル改修による視界の改善で、コースの逸脱もなく安定してコース内を走行できることを立証。メンバーはアメリカで入手可能な航空機用の市販キャノピーを探し出し、新たなカウルをつくる準備に入ります。ただし、カウルとキャノピーの継ぎ目構造を新たに作る時間がないため、キャノピーと開閉システムをフレームに直接固定する構造に改めました。CFD(流体シミュレーション)も活用し、必要な空力性能を得ていることを検証。チームは数日でこれらの作業を終え、プロジェクト最大の危機を乗りきりました。

キャノピー改修の間、カウルを段ボールで代用

キャノピー改修の間、カウルを段ボールで代用

構造変更をしたキャノピー

構造変更をしたキャノピー

改修前後でのキャノピー形状の差異

改修前後でのキャノピー形状の差異

急きょ、日本から、熟練のカウル製作メンバー2名が渡米して、空力解析担当メンバーとともに、新形状の製作をわずか7日間で行いました。新形状では、空力性能悪化分を5%にとどめました。本当に奇跡です。

カウル改修の判断が下されると、メンバーはキャノピーを探す班と安全装備やその他の必要部品を探す班に分かれ、各地を探し回りました。素晴らしいチームワークを感じました。また、移動中でも新カウルの最適形状やビークルダイナミクスへの影響分析などを行い、メンバーの執念を感じた瞬間でした。

アメリカ編「燃調」 白い悪魔との戦い

トラブルを抱えたまま「テスト&チューン」を終える

現地でエンジンセッティングの見直しを図る

現地でエンジンセッティングの見直しを図る

国内で時速100kmのテスト走行に成功したチームは渡米し、ボンネビル・スピードウィークの2週間前に行われる「マイク・クック・テスト&チューン」に挑みます。このイベントでは、安全性を考え低速域から速度を上げていきましたが、時速250kmに到達したところで問題が顕在化。ベンチ試験では10,000rpmまで回っていたエンジンは、5000rpmで伸び悩んでいました。その後、エンジンセッティングを見直すための走行を繰り返し9,000rpmに達したものの、トラブルを完全に解消できないままテスト&チューンを終えることとなりました。

カウル改修の判断が下されると、メンバーはキャノピーを探す班と安全装備やその他の必要部品を探す班に分かれ、各地を探し回りました。素晴らしいチームワークを感じました。また、移動中でも新カウルの最適形状やビークルダイナミクスへの影響分析などを行い、メンバーの執念を感じた瞬間でした。

過酷な環境での限界出力セッティング

テスト&チューンから本番のボンネビル・スピードウィークまでは2週間ほどしかなく、この間に慣れないアメリカの地でエンジントラブルへの対策をしなければなりません。エンジンが不調に陥った原因の一つは、ボンネビルが標高1300mの高地にあり、日中の気温が50℃に迫る特殊な環境であることでした。当初の想定を超える環境のため、現地で緻密なエンジンセッティングを行わなければなりませんでした。通常のガソリンではなく、高出力を狙ったアルコール燃料を用いたこともエンジンセッティングに頭を悩ませる要因となりました。日本国内の走行テストでは全開走行できる環境がなく、マシン搭載状態でのエンジン性能確認が十分にできていませんでした。そのため、高回転、高負荷領域での問題が、現地で初めて浮き彫りになってきたのです。

ボンネビルは標高1200〜1300mの高地

ボンネビルは標高1200〜1300mの高地

予想外の時間を費やしセッティング

予想外の時間を費やしセッティング

標高が高いボンネビルでは、平地と同じ燃料調整では燃料が濃すぎる状態でした。それを見越したエンジン単体のセッティングを行っていましたが、予想を上回る過酷な環境であったことが、実走トラブルの要因でした。朝晩の気温差は40℃以上に及び、刻一刻と路面状況も変化していくため、セッティングに予想外の時間を費やしました。

現地で目標値250psオーバーを達成

チームは、実車に搭載した状態でのエンジンが、本来の性能を発揮できるようにするため、滞在先のロサンゼルス近郊でシャシーダイナモ試験を行うことを決めます。シャシーダイナモは、実車状態でエンジン出力を計測する試験装置で、マシンを固定した状態でコックピットに乗り込み、ドライバーが運転します。ドライバーはシェイクダウンも務めた長谷川が担当し、シャシーダイナモ上で改めて実車状態でのセッティングを行ったところ、エンジンは目標値の250psを発生し、ボンネビルで最大ポテンシャルを発揮できる見通しが立ち、自信を持ってスピードウィークに挑むことができました。

ロス近郊でのシャシーダイナモ試験

ロス近郊でのシャシーダイナモ試験

実車状態でのセッティング

実車状態でのセッティング

ストリームライナーがあまりにも特殊な形状であるため、マシンとシャシーダイナモがマッチングするか心配しましたが、運命的な出会いもありすぐにセッティングを始めることができました。研究所のエンジン単体テストとは異なり、実車に搭載される最小限のセンサーの値と、排気ガスの色や臭い、プラグの焼け、タービン・エンジン音を頼りに、五感をフルに使ってのセッティングを行いました。250psを達成したときは、研究所に残ってベンチテストで奔走したメンバーの顔が浮かびました。

シャシーダイナモ試験でドライバーを務めました。量産エンジンとは桁違いの音と振動のため、全開レッドゾーン付近ではアクセルを踏む足が無意識に緩むほど。今までに経験したことのない刺激的な排気音を響かせる、パワフルなエンジンに仕上がっていました。

アメリカ編「ピットストップ」 再チャレンジで手にした2つの栄冠

新しいチャンスをつかむ

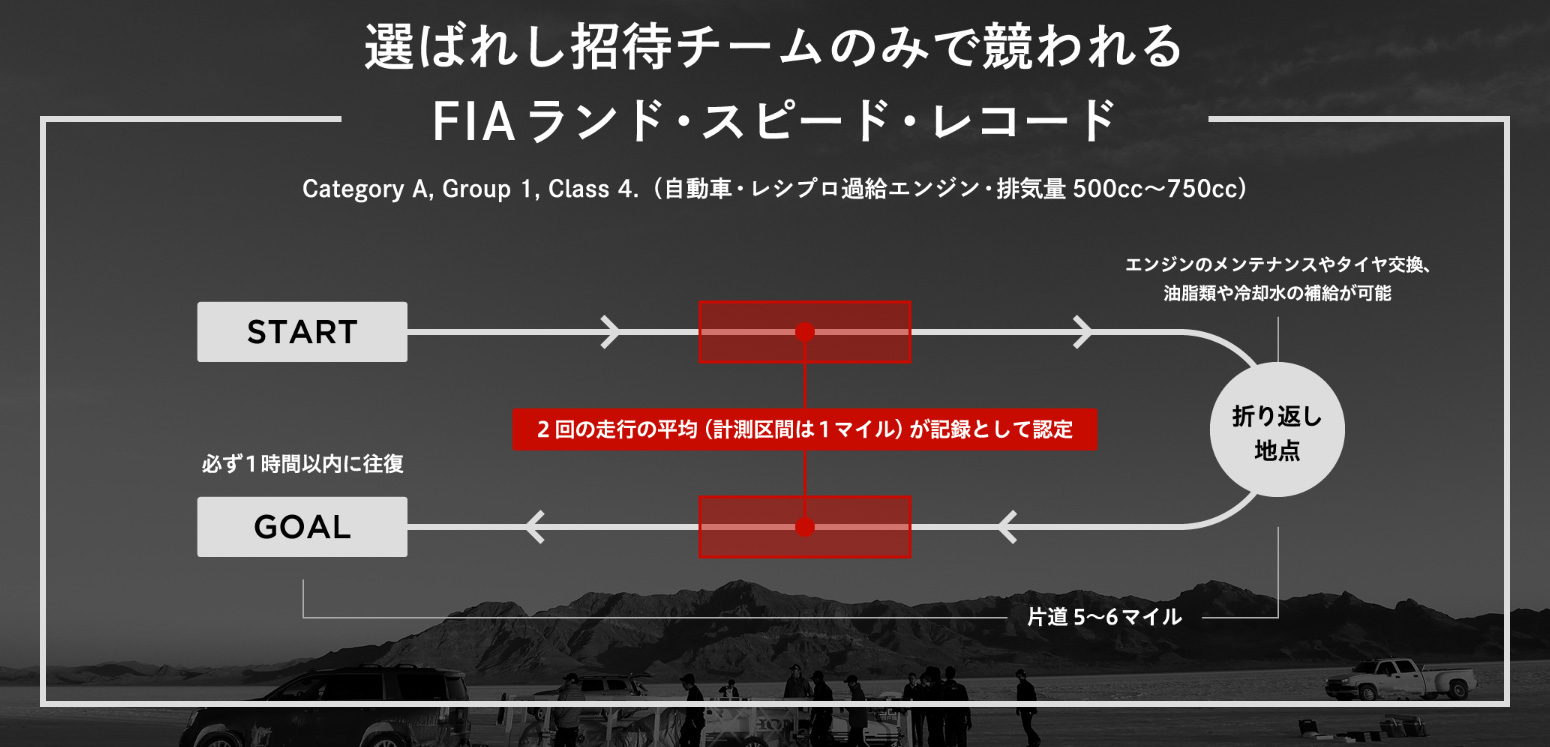

Hondaチームのボンネビル・スピードウィークでの記録は、時速約385kmにとどまり、既存の記録である266.561mph(時速約426km/h)を更新できませんでした。チームの挑戦はこれで終わるところでしたが、奮闘を間近で見ていた「FIAランド・スピード・レコード(別名マイク・クック・ボンネビル・シュートアウト)」の主催者が、9月に行われるイベントへの出走機会を設けてくれたことで、新たなチャンスを手に入れることになります。

招待を受け「FIAランド・スピード・レコード」へ参加

招待を受け「FIAランド・スピード・レコード」へ参加

あらたな挑戦へ勇躍する

あらたな挑戦へ勇躍する

ボンネビル・スピードウィークの最終日が終わって、マシンのポテンシャルが十分であることはわかりました。それを発揮できない悔しさだけが残って、呆然としている状態でした。

ここで終わったら悔いが残ると思っていました。まるで降ってわいたようにFIAからの招待を受け、是非挑戦したいという気持ちでした。

ピットストップ作業も最高速チャレンジのうち

FIAランド・スピード・レコードでは、往復の平均速度が公式記録として認められるルールで、しかも往路の走行を終えてから1時間以内に復路を走行しなければいけません。走行時間を除いた実質30分程度で燃料補給やオイルの冷却、45リットルもの冷却水の交換に加え、過給配管組み直し、プラグチェック、エンジン制御データの見直しなどをこなす必要があります。もともと、今回のプロジェクトは、FIAランド・スピード・レコードへの参加を想定しておらず、メンバーたちはレーシングチームのような短時間の整備訓練をしていませんでした。そのため、1時間以内にベストな状態までマシンを整備し、再び走り出すことは大きな壁でした。マシンの性能だけではなく、ピットストップ作業の「速さ」と「確実性」も記録更新の重要な要素なのです。

実際に過給配管を交換

実際に過給配管を交換

数百台が出場し、整備に10時間かけられるボンネビルと比べ、FIAランド・スピード・レコードでは、30分で作業しないといけない。燃料や冷却水の交換だけでなく、ターボの焼き付きや過給配管の破損、その他、さまざまなトラブルに対しても、一瞬で判断しベストな状態までマシンを整備することは大変難しいことでした。

もともとピットストップによる短時間整備を想定して開発したマシンではないので、冷却水の交換やタイヤ空気圧チェックのような各種整備は、もう少し時間をかけて作業することを前提としていました。

トラブルなく終えたピットストップ作業

メンバー全員に加え、オブザーバーとして参加していた管理職まで総動員しピットストップ作業を行うことになります。8月のボンネビルでは日中約50℃まで上がった気温が9月に入ると朝晩の冷え込みが厳しくなり、作業練習を行った夜間は8℃と、東京の真冬の最高平均気温以下の過酷な環境でした。急きょピット作業練習を繰り返し行い、順調にいけば30分以内にピット作業を終えられ、往復走行できる目処が立ちます。5回挑んだ本番でもピットストップ作業は一度もミスがなかった他、壊れた過給配管を交換するという予定外の作業を行っても時間内に終わらせることができました。

実際にターボを交換

実際にターボを交換

1時間で終える必要のあるピットストップ時の整備作業

1時間で終える必要のあるピットストップ時の整備作業

電装トラブルなど、対応に時間のかかる深刻なトラブルが発生しなかったのは奇跡とも言えますが、メンバー全員が全力で考え抜いてマシンを設計し、テストし、メンテナンスを行った結果だと思います。

小回りの利かないストリームライナーを狭いテント内に素早くストップさせる宮城さんの的確なドライブにも助けられました。チーム全員の最高のチームワークなくしてはFIAの記録は成し得なかったと思います。

チャレンジの結果

1年間の準備期間を経て本番に挑んだチームは、見事、「1マイル測定区間の記録として261.875mph(時速421.446km/h)※1」、「1キロ測定区間の記録として261.966mph(時速421.595km/h)※2」という2つのFIA速度記録を樹立。最高速記録を樹立しました。また、非公式ながら9月のレース時の往路では267.998mph(時速431.476km/h)を記録。何度もプロジェクト終了の危機に直面してきたメンバーらは、レース終了時にはあまりの歓喜で泣き崩れたほど。困難を乗り超えてプロジェクトを成功に導いた経験はかけがえのない財産です。事故を起こさなかったこともまた、重要な成果。すべての経験が、Hondaの独創的なクルマづくりにつながると期待しています。

※2/スタート地点から5~6マイル地点の1マイル(約1.6km)の計測区間を1時間以内に往復した速度の平均値

※3/スタート地点から5.5マイル地点の前後500メートル(1km)の計測区間を1時間以内に往復した速度の平均値

この記事は2016年12月26日に公開されたものの再掲となります。

![白い平原を駆け抜けろ! ボンネビル・スピードウィーク、時速450kmの限界チャレンジ[アーカイブ掲載]](/content/dam/site/global-jp/stories/cq_img/126-2403-bonnevillespeedweek-2016-challenge/social.jpg)

ボンネビルの規則書は1ページ目に「この競技会は死と隣り合わせ」との記述があり、内容の9割は安全性に関するもの。安全性については入念に議論しました。