2023年11月7日、Hondaは新たな二輪車用の電子制御技術を公開しました。クラッチコントロールを自動制御することで、クラッチレバー操作※1なしで発進、変速、停止を可能とする「Honda E-Clutch」。世界初の技術です※2。「技術は人のために」の精神のもと、駆動系技術はどのように進化を遂げたのか。苦難と挑戦の連続だったともいえる10年について、3人の開発者が胸の内を明かしました。

※1シフトペダルによる変速操作は必要です

※2 Honda調べ(2023年10月時点)

本田技研工業株式会社 二輪・パワープロダクツ事業本部 二輪・パワープロダクツ開発生産統括部 完成車開発部 完成車研究課 駆動系研究

アシスタントチーフエンジニア

もっと見る

閉じる

小野 惇也(おの じゅんや)

さらに表示

本田技研工業株式会社 二輪・パワープロダクツ事業本部 二輪・パワープロダクツ開発生産統括部 システム開発部 システムイノベーション課

アシスタントチーフエンジニア

もっと見る

閉じる

竜﨑 達也(りゅうざき たつや)

さらに表示

本田技研工業株式会社 二輪・パワープロダクツ事業本部 二輪・パワープロダクツ開発生産統括部 完成車開発部 完成車研究課 駆動系研究

アシスタントチーフエンジニア

もっと見る

閉じる

伊東 飛鳥(いとう あすか)

さらに表示

バイクを操る楽しさはそのままに。新しい世界観を創造する「Honda E-Clutch」

「Honda E-Clutch」とはどんな技術なのでしょうか?

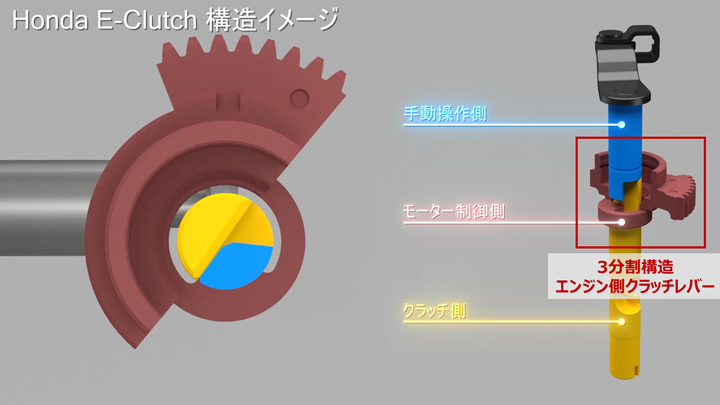

システムの基幹構造である、3分割エンジン側クラッチレバー。手動操作側レバー(上図:青)、モーター制御ギア(上図:茶)、クラッチ側レバー(上図:黄)にて構成され、クラッチレバーによる手動操作と、モーターによるクラッチ制御がそれぞれ独立して作動できる構造となっている

システムの基幹構造である、3分割エンジン側クラッチレバー。手動操作側レバー(上図:青)、モーター制御ギア(上図:茶)、クラッチ側レバー(上図:黄)にて構成され、クラッチレバーによる手動操作と、モーターによるクラッチ制御がそれぞれ独立して作動できる構造となっている

Hondaは2010年に世界で初めてDCT(デュアル・クラッチ・トランスミッション)をバイクに搭載していますが、DCTとはどう違うのでしょうか?

DCT搭載のバイクには、クラッチレバーもシフトペダルも必要ありません。クラッチ操作やシフトチェンジをシステムが代わりに行うからです。一方、「Honda E-Clutch」搭載のバイクにはクラッチレバーもシフトペダルも残されています。ここが大きな違いで、「Honda E-Clutch」の場合は、完全なオートマ(AT)モードはなく、あくまでシフト操作はライダー自身で行う必要があり、左足でチェンジペダル操作をする必要があります。

クラッチ操作をいつでも任意に行える点が「Honda E-Clutch」の大きな特徴といえます。クラッチ操作は運転技術の差があらわれやすいポイントでもありますが、難しい操作を習熟していき、モノにしていく楽しさもバイクの魅力のひとつです。すべてをAT技術に委ねるのではなく、ライダー自身がその時々のライディングシーンで自由に使い分けしながら操作していく。ときにはより快適に、ときにはよりスポーティに。そうして「操る楽しさ」を多くの方に体験してほしいと思います。

11月にイタリア・ミラノで開催されたミラノモーターサイクルショー(EICMA)2023では、「Honda E-Clutch」の展示ブースに多くの人が詰めかけた

11月にイタリア・ミラノで開催されたミラノモーターサイクルショー(EICMA)2023では、「Honda E-Clutch」の展示ブースに多くの人が詰めかけた

「Honda E-Clutch」が採用される CB650R(左)とCBR650R(右) 注:CB650R E-Clutchタイプ 欧州仕様、オプション装着車

「Honda E-Clutch」が採用される CB650R(左)とCBR650R(右) 注:CB650R E-Clutchタイプ 欧州仕様、オプション装着車

プロジェクトの打ち切り、立ちはだかる量産化の壁。それでも諦められなかった10年

開発のいきさつを教えてください。

DCTが進化していく傍ら、より機構をシンプルに、コストバランスを兼ね備えたDCTの次の技術が求められていました。クラッチ制御技術は支持される一方で、価格帯の高さや、車体重量がMT車と比べて増すといった課題もあり、どうすればそこを克服できるだろうかと考え始めたのが今からおよそ10年前です。

まずは、DCTの知見を活かし、その技術を応用した電子制御クラッチ(以下、電クラ)を考えていくことからスタートしました。試作車の段階では自信をもって出せる技術ができたと思っていましたが、市販車への搭載を目指して研究開発を進めていくと、コスト・軽量化・搭載性の目標達成に苦戦し、うまくいかないことも多く、最終的にプロジェクトが途中で打ち切りになってしまいました。開発規模の縮小に伴い、日に日に人が減っていき、最終的に私と竜﨑しか残りませんでした。

前身のプロジェクトが打ち切りになったとき、「もっとこうすれば、ああすればよかった」と後悔の気持ちがあった。そして、そのときの悔しさが今回の開発のバネになった

前身のプロジェクトが打ち切りになったとき、「もっとこうすれば、ああすればよかった」と後悔の気持ちがあった。そして、そのときの悔しさが今回の開発のバネになった

当時、技術的に成立はしていたものの、コストと重量、搭載性の壁をどうしても乗り越えられず、結果的には量産化につながりませんでした。開発段階で良いものができるという確信があっただけに、とても悔しい思いをしました。

クラッチを電子制御化するにあたり、特に難しかったのはどんな点でしょうか?

前身テーマ終了後、Honda E-Clutchプロジェクトの始動にあたり、「マニュアル車の進化」をテーマに再度コンセプトを練り直しました。その中でクラッチレバーが必要だという点は絶対に譲れませんでした。自動制御もできて、マニュアル操作もできる。これを両立しながら幅広いモデルに適応できるようにコスト・軽量化・コンパクト化の目標を達成することが必要でした。これらを必要最小限の構成で実現するために、これまでにトライしたことのないモーターでダイレクトにクラッチを制御する技術を採用しました。実現にあたっては、Hondaのロボティクスの知見(モーターやセンサー構成、システムの処理速度や、制御理論)なども取り入れました。 また、DCTやクイックシフター※3の多数の量産開発の経験を持ち、私と同期で気心の知れた伊東が開発に合流してくれたのは技術的にも、精神的にも心強かったですね。

※3 バイクのシフトロッド部分に装着したセンサーにより、シフトアップの際に一瞬だけ燃料噴射量と点火時期を制御する仕組みによって、ペダル操作だけでシフトチェンジできるシステム

開発中にテストで乗ってもらい、改善点を議論して、ロジックを組む。いろいろなシチュエーションを試しながらこの工程を繰り返すのですが、前身のプロジェクトを含めてトータルでソフト仕様を500回以上見直しました。

システムの特性上、技術評価(技評)メンバーや周囲のベテラン技術者からは「制御思想を変えた方がいいのでは」と反対もされました。システム耐久性を担保するために、制御介入によって出力を抑えるようアドバイスする技評メンバーと、ライダーの使い勝手や操作性を重視する開発側での議論が数ヶ月続きましたが、最終的には全員が納得のいく仕様にすることができました。

チームが納得のいくまでトライ&エラーを繰り返す中で、完成車の性能や試乗のコメントがポジティブに変化していき、世界初の技術を量産化できる手ごたえを感じはじめていた

チームが納得のいくまでトライ&エラーを繰り返す中で、完成車の性能や試乗のコメントがポジティブに変化していき、世界初の技術を量産化できる手ごたえを感じはじめていた

新しい技術を実現するために、どんな工夫をしましたか?

前身のプロジェクトの反省を踏まえ、徹底的なコストの見直し、システムの簡素化、軽量化に取り組みました。システムの簡素化、軽量化には前述したHondaロボティクスの知見を取り入れたことが大きいです。

コストの見直しにあたっては、どこが生産拠点になるかが大きな分かれ道でした。Honda大型二輪では、世界初となるような大きな新技術は、国内拠点で生産するのが通例です。しかし、前身テーマの悔しい経験から、電クラの量産化のためには、社内の時流に乗る必要性を痛感していたため、コスト面で有利なタイ生産機種への適用を視野に検討を進めることにしました。このチャレンジを成功させるために、言葉の壁を乗り越え何度も話し合いを重ね、仕様を熟成した結果、適切なコストを実現することができました。

さらに、様々な領域の関係者や世界中の各部門を巻き込みながら外堀を埋めていくべく、多くの試乗会を実施し、最終的には試作車をヨーロッパへ持ち込んでの試乗会を通じて、システムの魅力を体感してもらうこともしました。

開発にあたっては、MCUの安定動作や制御の作り込みに時間を要していたこともあり、テストや評価イベントへの対応は常に時間との戦いでした。短期間で仕上げるために、四輪車の開発で普及しているモデルベース開発※4を、Hondaの量産二輪車としては初めて導入しました。以前のやり方で進めていたら状況は厳しかったと思います。

※4 試作品をつくらずに、コンピュータ上に現実と同じモデルを作成し、シミュレーション上で開発と検証を行う手法

前身テーマの開発スタートから数えて10年がかりのプロジェクトですが、どんな想いで続けてきたのでしょうか?

「Honda E-Clutch」の開発は、基本コンセプトから何度も練り直しを行い、適用モデルや生産台数も不明な中で、協力してくれるサプライヤーを探しながら推し進めました。またコロナ禍で出社制限がかかる中、少人数および短期間で初トライとなる技術構成を行うという、非常にチャレンジングなプロジェクトでもありました。常に攻め続けた開発で、心の中では何度も「もう無理だ、間に合わない」と思っていました。

Honda E-Clutchの本格的な量産開発が始まるまでは、研究開発する技術が一生量産適用されないのではないかという不安と孤独感から、正直、会社を辞めようかと思ったこともありました。それでも、一緒に戦ってくれる人達、応援してくれる人達、サプライヤーの皆様、日本だけでなくタイやヨーロッパ、世界中の多くの仲間、そして目一杯仕事に打込ませてくれた家族と、本当に多くの人たちの協力のおかげでここまでくることができました。10年間の数々の失敗や経験、関わった人達との繋がりなど、点と点がつながり、ようやく実を結んだと感じています。タイの生産工場の完成車検査でシステムがうまく動いているのを見た時は目頭が熱くなりましたね。いろいろとありましたが、やってきたことは無駄ではありませんでした。

前身のプロジェクトが中止になった後、別の量産開発に携わることになりましたが、どうしても電クラを形にして世に送り出したかったため、上司に「電クラ専任でやらせてください」と何度も直訴し、ようやく納得してもらいました。ちょうどコロナの時期でしたので、オンラインで小野とワイガヤ※5を重ねて、ああでもないこうでもないととことん議論しました。周りがひくくらい(苦笑)ふたりで熱中し、進めてきたプロジェクトなので、諦めたくなかったんです。

※5「ワイガヤ」とは、「夢」や「仕事のあるべき姿」などについて、年齢や職位にとらわれずワイワイガヤガヤと腹を割って議論するHonda独自の文化のこと

MCU開発で新規取引のサプライヤーを提案する際も、リスクが高いと反対する上司、先輩を説得し、前進に漕ぎつけた。再チャレンジのプロジェクト、信念が揺らぐことはなかった

MCU開発で新規取引のサプライヤーを提案する際も、リスクが高いと反対する上司、先輩を説得し、前進に漕ぎつけた。再チャレンジのプロジェクト、信念が揺らぐことはなかった

私はずっと量産開発のグループにいたため、あとから電クラプロジェクトに加わりましたが、新規プロジェクトは量産開発と異なり、自分たちがやっていることが日の目を見るのか、先がわからないなかで開発を進めなくてはならないので、2人は精神的にも本当にキツかったと思います。そんな中、2人が諦めることなく、執念深く続けていたのを見てきたので、一緒に開発することになったときは「待ってました!」といわんばかりでした。自分も世界初の技術を量産化までもっていきたかったので、これは絶対ものにしたいと思いましたね。今となっては、量産後の世界をイメージしながら、信頼し、尊敬する同僚と想いを共有できたこと、Hondaのノウハウや思想を切り開く仕事ができてよかったと思います。

「DCTは私たちから見て、一世代上の先輩たちが中心になって量産化しました。そのため、E-Clutchはなんとしても自分たちの代で形にしたかった。それがいつの間にか、開発に巻き込んだ人たちみんなで絶対に世の中に出そうという想いに変わっていきました」(伊東)

「DCTは私たちから見て、一世代上の先輩たちが中心になって量産化しました。そのため、E-Clutchはなんとしても自分たちの代で形にしたかった。それがいつの間にか、開発に巻き込んだ人たちみんなで絶対に世の中に出そうという想いに変わっていきました」(伊東)

自分たちだから、Hondaだからこそできることをやる。新しい技術で恩返しをしたい

「Honda E-Clutch」がどんな風に世界を変えていくことを期待していますか?

自分で操作して操るバイクの魅力を残しながら、上手にクラッチ操作をやってくれるので、もっとライディングが楽しめるようになると思います。コーナーリングなども余裕が生まれ、思い通りにマシンをコントロールしやすくなるので、多くのユーザーに興味をもってもらいたいです。

普通に乗っていたらクラッチレバーを握ることがなくなるくらいの出来栄えだと私は思っています。実際、そこまでの完成度なんです。マニュアルのレバーを残したので、システムがオフでも変速でき、坂道に駐車するときにギアを入れて下がらないようにすることも可能です。

例えばキャンプに行くとします。キャンプ場までの道先が舗装がされておらず足場が悪いシーンがありますよね。クラッチ操作が自動化されたおかげでエンストもしませんから、ライダーは悪路での車体コントロールだけに集中できます。バイクツーリングの選択肢が広がることで、行動範囲も広がるはず。新たなバイクの可能性を拡げていけたらと思います。

Hondaのスローガンに「The Power of Dreams」と「How we move you.」がありますが、ぜひ今後の夢をお聞かせください。

私は就職するときに技術開発がやりたいと思っていました。開発の対象は家電など他にもたくさんありましたが、バイクのような趣味として使うエモーショナルなモビリティが、お客様によって、また使われるシーンによっていろいろな顔を見せるところが面白いと思い、Hondaに入社しました。人の官能を刺激する製品、純粋に楽しめる製品として、DCTが進化し続けているように、二輪の技術をこれからの10年でさらに進化させていきたいですね。

この10年、小野と2人でいつ打ち切りになるかヒヤヒヤしながら暗いトンネルのなかを歩き続けているような感覚でした。それでも絶対に諦めず、前に進もうと腹をくくった結果、なんとか技術を世に送り出すことができましたが、周りの人々が理解し、味方をし、背中を押してくれたことも大きかったです。そういうところもHondaの社風なのかもしれません。今回の開発経験は、私たちの技術レベルをよりいっそう高め、私たちを成長させてくれました。一度打ち切りになったにもかかわらず、チャンスをくれた会社に感謝しつつ、Hondaらしい製品やサービスで世界中の人を笑顔にすることで、恩返しできればと思います。

私は世の中を変える技術を開発したいとずっと思ってきました。どうせやるからには、先人達が切り拓いた道をそのまま進むのではなく、自分たちでないとできないことをするべきだと考えてきました。その技術でお客様に喜んでもらいたい、もっと楽しくなるものをつくりたい。そういう気概をもってHondaに入社したので、「The Power of Dreams」のスローガンは自然と自分の中にあったのかもしれません。この10年開発を続けてきて、やりたいことやアイデアはたくさんあります。ひとつの技術が進化することで、またほかの技術にも派生し、さらなるイノベーションが起こります。これからも世の中を変えるような技術や商品、サービスをつくっていきたい、そう考えています。

Hondaの歴史をつくってきた過去の技術も、数々の壁を乗り越えて世に生まれ出てきた。だから、自分たちにできないはずがない。開発への情熱の系譜はこの先も続いていく

Hondaの歴史をつくってきた過去の技術も、数々の壁を乗り越えて世に生まれ出てきた。だから、自分たちにできないはずがない。開発への情熱の系譜はこの先も続いていく

この記事をシェアする

この記事は面白かったですか?

- そう思う

- どちらともいえない

- そう思わない

今後の改善の参考にさせていただきます!

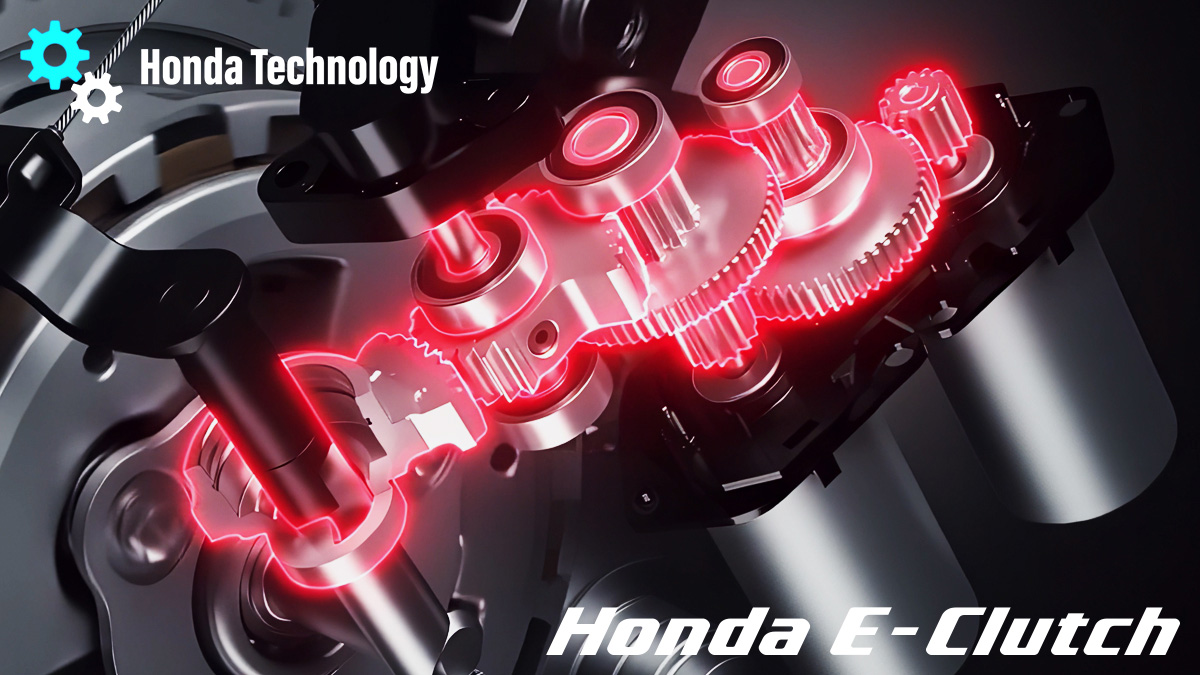

マニュアルトランスミッション(MT)車をさらに楽しく乗っていただく技術です。アクセル、ブレーキ、クラッチ、シフトペダルと両手両足を使って走る「操る楽しさ」が、バイクの醍醐味でもありますが、その楽しさはそのままに、クラッチ操作レスでスマートな発進や、スムーズで素早い変速ができます。発進、変速、停止の様々な走行シーンにおいて、システムが適切なクラッチ操作を行ってくれるので、ベテランライダーは楽しくスポーティな走行を、ビギナーライダーは楽で快適な走行を…と、各々のレベルに応じたライディングを楽しむことができます。