アポロ計画以降、約半世紀ぶりに月面に再び人を送り込み、有人月面探査を行う「アルテミス計画」。日本も参画する国際プロジェクトの中でHondaは、JAXAからの委託を受け、有人月面探査を支える技術を研究開発しています。

陸海空に加え、宇宙にも挑戦のフィールドを拡げるHonda。空気も水も、最長14日続く夜には光すらない月面に人が滞在するのは、決してたやすい挑戦ではありません。今回は、2020年11月より共同研究を行ってきたHondaとJAXAのプロジェクトメンバーに話を聞きました。

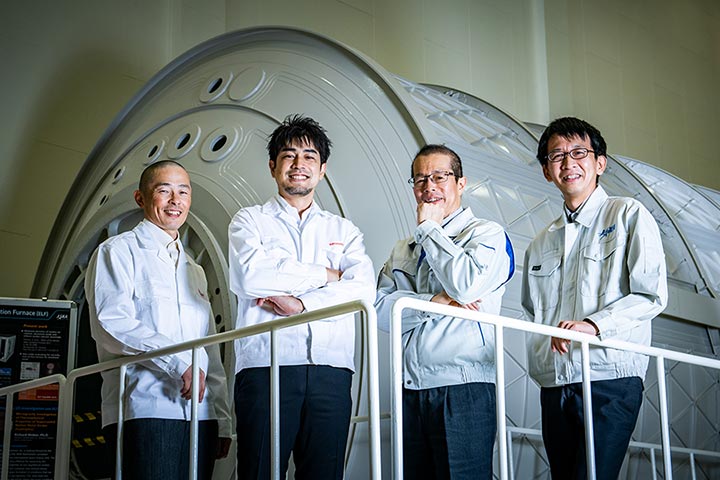

本田技術研究所

先進パワーユニット・エネルギー研究所

チーフエンジニア

もっと見る

閉じる

針生栄次

さらに表示

本田技術研究所

先進パワーユニット・エネルギー研究所

アシスタントチーフエンジニア

もっと見る

閉じる

福間 一教

さらに表示

宇宙航空研究開発機構 (JAXA)

国際宇宙探査センター宇宙探査システム技術ユニット

ユニット長

もっと見る

閉じる

佐藤直樹

さらに表示

宇宙航空研究開発機構 (JAXA)

有人宇宙技術部門有人宇宙技術センター主任研究開発員

もっと見る

閉じる

坂本佑介

さらに表示

新たな領域への挑戦。Hondaのコア技術を宇宙へ

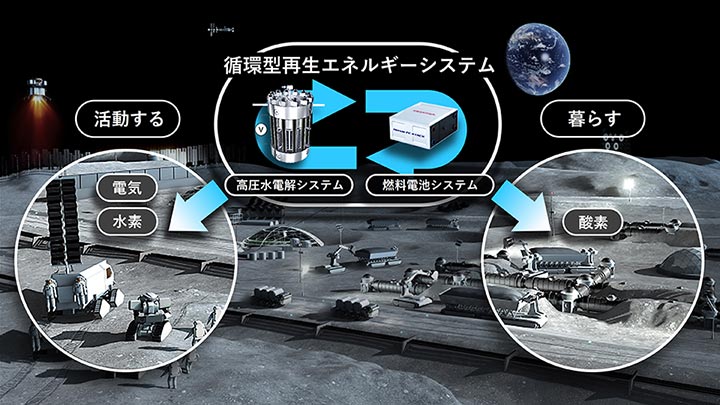

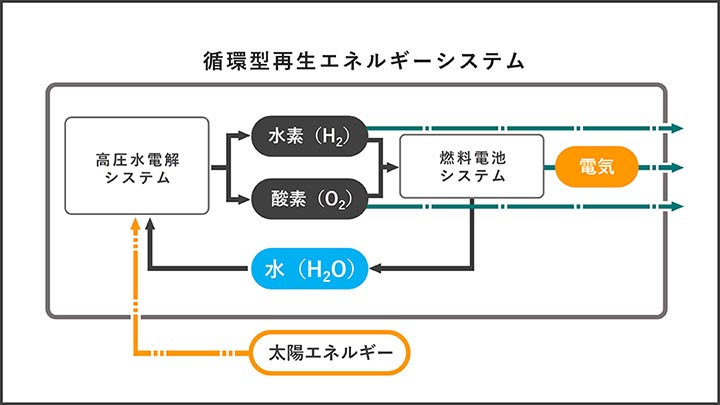

2020年11月、HondaとJAXAは、「循環型再生エネルギーシステム」の共同研究をスタートしました。それは、太陽エネルギーと水から酸素・水素・電気を生み出し循環させるというもの。

これまでクルマやバイクを中心としてきたHondaが、地上を離れなぜ“宇宙”に関わるようになったのでしょうか。

循環型再生エネルギーシステムは、月面探査をする上で人間や月面ローバに必要な電気や水素、そして酸素を生成する(C)JAXA/Honda

循環型再生エネルギーシステムは、月面探査をする上で人間や月面ローバに必要な電気や水素、そして酸素を生成する(C)JAXA/Honda

そこに「燃料電池システム」を組み合わせたのが、循環型再生エネルギーシステム。燃料電池は水素と酸素を化学反応させて電気と水を生成します。そこでできた水を、再び電気分解することで水素と酸素を作り、循環させるシステムです。

循環型再生エネルギーシステムは、高圧水電解システムで水を電気分解して水素と酸素を作り、その水素と酸素を使って燃料電池システムで発電。そこで生まれる水をまた水電解する形で循環させる

循環型再生エネルギーシステムは、高圧水電解システムで水を電気分解して水素と酸素を作り、その水素と酸素を使って燃料電池システムで発電。そこで生まれる水をまた水電解する形で循環させる

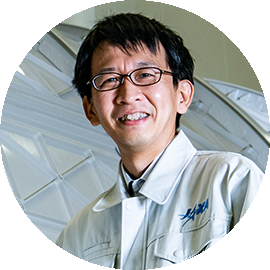

Hondaの高圧水電解システムは、通常必要となるコンプレッサーを必要としないので、コンパクトで軽い。2018年頃、この技術を他に活かせないか検討していた際、“宇宙”というキーワードが上がりました。そして「JAXAに話をしに行こう!」と。今まで地球環境をいかに良くしていくかをずっと考えていたので、宇宙と言われて最初は戸惑いましたが、それがきっかけで今があります。その後、正式に宇宙領域へのチャレンジを検討するワーキングが立ち上がり、プロジェクトを立ち上げることになりました。

私もその場にいましたが、「ぶっ飛んでいるな」と思いました(笑) そのときはクルマや地上しか意識していませんでしたから。斬新過ぎてついていくのにひと呼吸は必要でした。

宇宙開発に携わることに驚いたという福間(左)と針生(右)

宇宙開発に携わることに驚いたという福間(左)と針生(右)

当時から我々JAXAも水電解システムの研究開発をしていました。月には太陽光と水しか資源がないと考えられていて、その中で有人拠点や月面ローバに電気や水素を供給しなければなりません。水素をコンパクトにためられるHondaさんの技術には魅力を感じました。

一方で、JAXAでは燃料電池も研究していました。宇宙開発は、“軽くてコンパクト”がキーワード。とにかく軽く作ることが使命です。燃料電池は、現在広く使われているリチウムイオン電池の4~5倍とエネルギー密度が高く、要するに、同じエネルギーを圧倒的に軽く小さくできるのです。月面に物を運ぶコストは約1kg=1億円。例えば、リチウムイオン電池だと4tのものが、燃料電池なら1tです。それで何百億円も輸送コストが変わります。だから、宇宙ではより燃料電池の価値が高くなるのです。

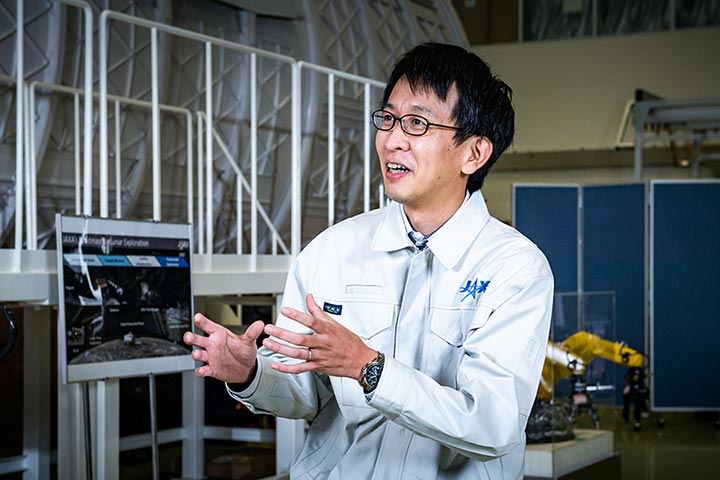

コスト削減の必要性を語るJAXAの佐藤さん(左)と坂本さん(右)

コスト削減の必要性を語るJAXAの佐藤さん(左)と坂本さん(右)

私たちは月を拠点化し、長期的に探査することを目指しているので、“コスト削減”が大きな課題になります。輸送の問題だけでなく、活動自体も同じ。月には資源がないので、あらゆるものを循環せざるを得ません。循環型かつ地産地消にすることでコスト低減ができ、持続可能になるわけです。

そういった意味でHondaさんの循環型再生エネルギーシステムは、コンパクトに輸送できて、貴重な資源を循環して使い続けることができます。宇宙で必要などちらの条件も満たしているのです。そこで実際に実現可能なのか検証していこうとHondaさんとJAXAで共同研究を始めました。

ロケットの限られた空間にさまざまな機材を積むには小型化、軽量化する必要がある(写真はイメージ)(C)JAXA

ロケットの限られた空間にさまざまな機材を積むには小型化、軽量化する必要がある(写真はイメージ)(C)JAXA

宇宙への技術的ハードルは開発の醍醐味

月面では、さまざまな条件が地上とまったく異なります。昼は100℃、夜は-170℃の温度差、重力は6分の1、地上に比べて100倍以上の放射線量など、月面は非常に過酷な環境です。循環型再生エネルギーシステムの開発にも想定外の障壁があったと言います。

地球とは異なる条件が障壁となると話す針生

地球とは異なる条件が障壁となると話す針生

まず、私が開発リーダーとして取り掛かったのは、どの材料が使えるかの整理です。Hondaは長年にわたって燃料電池、水電解技術を開発してきたので、基本的な技術はありますが、それが宇宙に適用可能かどうかを明らかにする必要がありました。例えば、高圧の純酸素中だといろいろなものが燃えてしまうので、地球上で当たり前に使えると思っていた素材が使えない。普段と違う領域なので、最初はその情報源を見つけるのが難しかったですね。

宇宙って大気がないんですよね。大気がないから、物体に触るまで温度が定義できない。月の夜が冷えるとか熱が伝わらないとか数値や理論の上では理解できるのですが、この感覚が全然掴めませんでした。大気が温度をやんわりさせてくれない。これは自動車開発での感覚から、頭の中を大きく切り変えなければならない部分でした。

宇宙の環境の違いに意識を変えられたという福間

宇宙の環境の違いに意識を変えられたという福間

地上なら空気があるから排熱できますが、宇宙は放熱しかできないから、燃料電池の熱をいかに逃がすかが難しいですよね。

それから大気がない分、システムを密閉空間にしないといけません。そうすると地上なら当たり前にできていたことができなくなる。そこは苦労したし、恐らくこれからも苦労するところ。一番大きな違いですね。

困難な部分とシンプルな部分が地球と逆転している印象ですね。地球では空気があるから助かることもあるし、ふわふわいろいろなところに行ってしまうから考えないといけない部分もあって。逆に宇宙では、放出したら消えてしまうメリットもあれば、キッチリ抑え込まないといけない部分もあり、課題が全く違うと実感しています。

地球の常識が通用しないことに驚くHondaの2人に対し、共感するJAXAの佐藤さん

地球の常識が通用しないことに驚くHondaの2人に対し、共感するJAXAの佐藤さん

あと、ロケットの打ち上げの“音”の影響は想定外でした。ロケットでの輸送では振動や荷重だけでなく、音の影響が大きいんです。打ち上げ時の轟音は物が壊れるほど。音響による影響の試験を見せてもらったときは驚きました。

ロケットは音圧にするとF1エンジンの10倍くらいですね。確かに打ち上げ時の荷重は想定できても、音の影響は想像しにくいかもしれませんね。

想定外のことはこれからも尽きないと思います。課題があるとプロジェクト責任者としては緊張する反面、技術者としては面白いと感じます。課題があるからこそ、それを解決したときに競争力が生まれるので、ある意味で技術課題はウェルカム。今見つかる失敗は全然問題じゃありません。

直面する数々のハードルを楽しんでいると話す針生

直面する数々のハードルを楽しんでいると話す針生

私も根っからのエンジニアなので、新しい領域の研究は大変というより楽しい。クルマの開発だけだと気付かなかったことを知ることができるのは、視野が広がって面白いですね。

地球だと普段疑問に思わないことが、極限に不便な宇宙だからこそわかることがあります。そこで磨いた技術や情報は地球のサステナビリティに絶対生きるはず。

今開発している燃料電池も、宇宙向けの開発の中で更に技術が進んでいます。高い耐久性が要求されているので、いろいろな産業ユースに展開できると思います。燃料電池の展開をクルマに限らず広げていける。そうすることで、社会をよりよく変えていけるのではないかと。

我々JAXAも宇宙開発をすることで、人に対して還元していきたいし、人類に貢献したいと思っています。そうした根っこの部分は、同じベクトルを向いているんだと改めて思います。

2040年、宇宙はもっと身近な世界に

2020年11月にスタートしたHondaとJAXAの共同研究。そして、2022年10月には研究開発フェーズへと移りました。これからの挑戦はどうなっていくのでしょうか。

「Hondaさんは、技術に対して真摯に向き合う姿勢を感じます」と坂本さん

「Hondaさんは、技術に対して真摯に向き合う姿勢を感じます」と坂本さん

現状の目標としては、実験室で循環型再生エネルギーシステムの基本的な技術を実証することです。その後、より宇宙に近い環境で、技術成熟度レベルを上げていく形になります。

JAXA筑波宇宙センターでは開発中の燃料電池(写真中央)の試験などを行っている

JAXA筑波宇宙センターでは開発中の燃料電池(写真中央)の試験などを行っている

漫画やテレビの向こうの世界だと思っていた宇宙が自分の仕事になりました。最初は不思議な感覚でしたが、今は私も人類が宇宙に行くのは当たり前だと思っています。我々Hondaが掲げるビジョンは、人の活動領域を拡げること、活動する人を後押しすること、そして、人の役に立つこと。Hondaが宇宙を目指すことになり、それを実装するのが私の仕事になったので、夢物語ではなく物にするために動いています。まずは月面探査ミッションに向けてやっていきますが、それで終わるのではなく、人の活動領域を拡げていくために、その先を見据えて技術を磨いていきたいです。

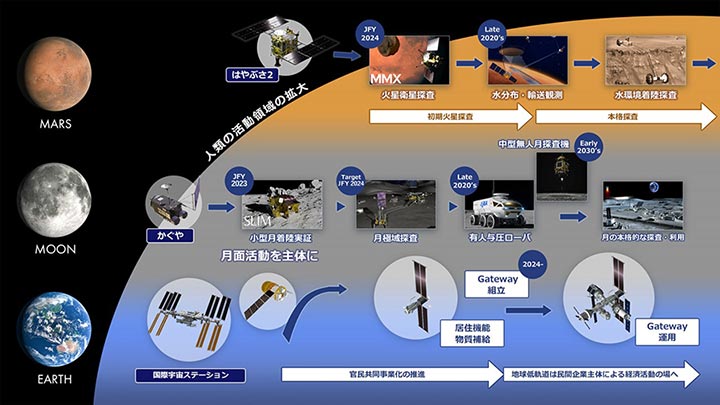

JAXAが描く国際宇宙探査ロードマップ(C)JAXA

JAXAが描く国際宇宙探査ロードマップ(C)JAXA

アポロの時代から既に人は月に行ける環境にあって、宇宙はそこまで遠い世界ではありません。高度100kmくらいの世界ですから、東京から沼津くらいの距離ですよ?

沼津と言われても、直角ですから簡単ではないですけどね(笑)

問題はコスト。かつての宇宙はアポロのように国の威信をかけた一大プロジェクトでしたが、近年は民間の宇宙旅行も増えてきています。そういう意味では、すごくいいタイミングで共同研究ができていると思います。

HondaとJAXAの研究はこれからも続く

HondaとJAXAの研究はこれからも続く

アメリカではロケットの再利用も始まりました。それが当たり前になってコストダウンすれば、一般の方も宇宙に行きやすくなります。Hondaさんのように、我々JAXAも人類の活動領域を拡げようという点で全く同じ方向を向いています。広い目でみると生命はそもそも海で生まれ、地球に広がって、空に上がって、今は宇宙ステーションで宇宙に住むようになりました。なので、月に行くのは自然な流れ。人類というか生命の本能なんだと思います。

2030、2040年になれば、宇宙に人が行くのはきっと当たり前の時代になるでしょう。それに対して、今の時期から挑戦していく。そうしたマインドや人を育てることは、技術発展以前に大きな意義のあることだと思います。Hondaはやはり挑戦の歴史なので、これからもJAXAさんと共に挑んでいきたいと思います。

JAXAを初めて訪ねたのは2018年11月頃。それがきっかけで2020年から共同研究を開始し、現在はJAXAから正式に委託を受けて研究開発を行っています。

もともとHondaは、カーボンフリーなクルマを目指し、水を電気分解して水素と酸素を生み出す「高圧水電解システム」などの水素関連技術を磨いてきました。電気分解に使用する電力には太陽光発電を使い、太陽光と水だけで水素と酸素が生み出せるというものです。