●四輪事業の収益体質改善:2022年度の固定費は2018年度と比較し10%以上削減、生産能力を基準とした損益分岐点も2022年度は約80%と2018年の約90%から改善。引き続き、販売台数を回復させ、2025年度の全社経営目標である売上高営業利益率7%達成を目指す。

●半導体の安定調達:中長期視点でTSMCとの戦略的協業をはじめ半導体メーカーとの協力関係を構築。

●バッテリー領域の取り組み:2040年 EV・FCEV の販売比率100%という目標達成に向け、バッテリーの調達・開発に加え、資源リサイクル業者との強固なパートナーシップを確立し、バッテリーの材料調達を安定化。

●EV投入予定:北米では2025年に独自のEV専用プラットフォームを採用した中大型EVを発売。日本では2025年に「N-ONE」ベースのEV、2026年にはSUVタイプを含む小型EV2機種を発売。

●ソフトウェア領域の強化:採用人数を倍増、グローバルUXオフィサーを新たに設置。

●新たな価値創造:基礎研究に毎年1,000億円レベルの研究予算を確保。

スタートアップとのオープンイノベーションを強化するため、今年4月に日本にホンダ・イノベーションズ株式会社を設立。

Hondaは本日、電動化を含む企業変革に向けた取り組みについて説明会を開催し、取締役 代表執行役社長 三部 敏宏(みべ としひろ)および取締役 代表執行役副社長 青山 真二(あおやま しんじ)が出席して説明を行いました。

以下、その概要をお知らせします。

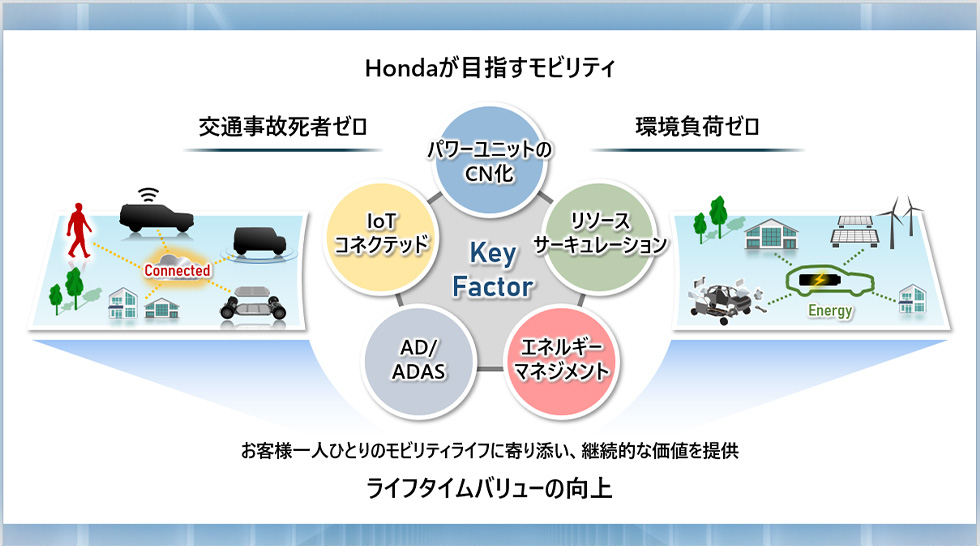

1.Hondaが注力する5つのキーファクター

Hondaは自由な移動の喜びを、環境負荷ゼロ、Hondaの二輪車・四輪車が関与する交通事故死者ゼロで達成し、多くの人の夢の実現を後押しして、社会を前進させるための原動力となる企業でありたいと考えています。このチャレンジングな目標の実現に向け、事業体質の強化を行うとともに、以下の5つをモビリティを進化させるためのキーファクターと定め、注力していきます。

① パワーユニットのカーボンニュートラル化

② パワーユニットをエネルギー源として活用するためのエネルギーマネジメントシステム

③ リソースサーキュレーション

④ AD(自動運転)・ADAS(先進運転支援システム)

⑤ IoT(Internet of Things)・コネクテッド

2.事業体質の強化

【収益体質の改善】

四輪事業では、Hondaアーキテクチャーや一括企画の導入、グローバルモデルの派生数削減、生産能力の適性化などを実行し、この数年の収益体質は確実に改善しています。2022年度の固定費は、2018年度と比較して10%以上削減できており、また生産能力を基準とした2022年度の損益分岐点は約80%と、2018年度の約90%から大きく改善しています。

これらに加え、強固な収益体質を確立している二輪事業の貢献もあり、厳しい事業環境の中にあっても十分な水準のフリーキャッシュフローを確保できています。今後、着実に四輪販売台数を回復させ、2025年度の全社経営目標である、売上高営業利益率(ROS)7%達成を目指します。

【半導体不足への対応】

半導体不足については、短期と中長期の両視点から対策を行っており、一日も早くお客様に製品をお届けできるよう、さまざまな取り組みを行っています。

① 短期的な取り組み

お取引先との関係を強化するとともに、部品のデュアルソース化や、代替品の開発を実施しています。

② 中長期的な取り組み

リスクセンシングを強化するとともに、TSMCとの戦略的協業をはじめ半導体メーカーとの協力関係を構築、連携を強化することにより、半導体の安定調達を目指します。

3.電動事業の方向性

【二輪】

2025年までにグローバルで、電動二輪車を合計10モデル以上投入。2030年にHondaの総販売台数の約15%にあたる年間350万台レベルの電動二輪車の販売を目指します。

・交換式バッテリー「Honda Mobile Power Pack e:(モバイルパワーパック イー)」を搭載した「EM1 e:(イーエムワン イー)」を、日本・欧州・インドネシアで2023年中に発売します。

・市場環境やお客様の用途、技術進化を踏まえ、交換式バッテリー以外の選択肢も検討していきます。

【四輪】

2040年までにEV・FCEV販売比率をグローバルで100%とします。2030年までにグローバルでEVの年間生産200万台超を計画しています。

EV投入計画は以下の通りです。

・北米:2024年にゼネラルモーターズ(GM)との共同開発モデルである「PROLOGUE(プロローグ)」をHondaから、「ZDX」をAcuraからそれぞれ発売。

2025年にHonda独自のEV専用プラットフォームをベースとした、新たなE&Eアーキテクチャーを採用した中大型EVを発売。

・中国:「e:NS2」「e:NP2」を2024年初頭に発売。

今月、上海モーターショーで公開したコンセプトモデル「e:N SUV 序」をベースとした量産モデルを2024年中に発売。

上記3モデルを含め、2027年までに10機種のEVを投入。

他地域に先駆け、2035年までにEV販売比率を100%とする。

・日本:2024年前半に「N-VAN」ベースの軽商用EVを発売。

2025年には「N-ONE」ベースのEV、2026年にはSUVタイプを含む小型EV2機種を発売。

また、EVの商品ラインアップの拡充に合わせ、充電サービスについても提供していきます。

家庭用充電については、北米で展開しているEV向け充電サービス「Honda Smart Charge」

をベースとし、EVの電力供給能力を活用したエネルギー事業を順次展開予定です。

公共充電については、利便性・信頼性の高い充電ネットワークと連携し、充電サービスの利用環境を整えていきます。

4.着実な電動化に向けた取り組み

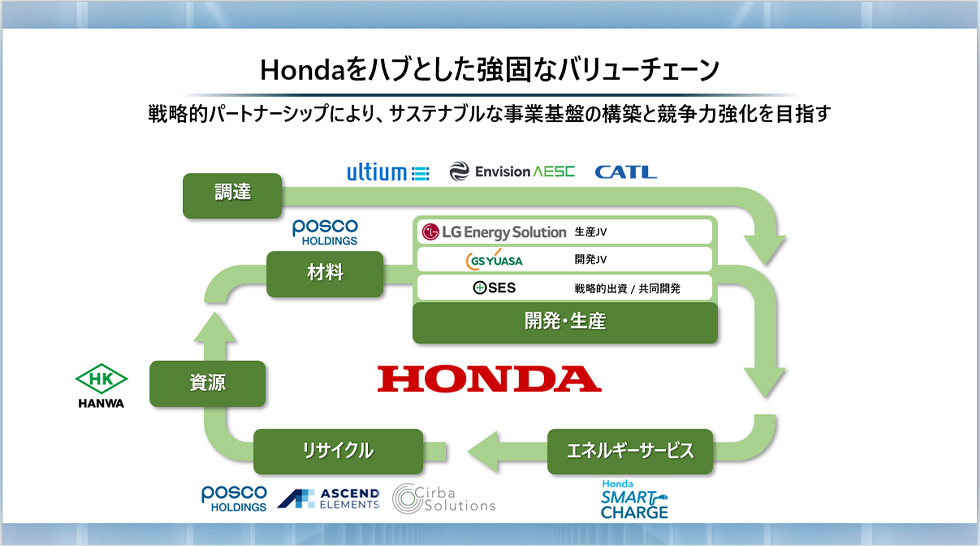

着実に電動化を進めるため、バッテリー・資源の調達から、リソースサーキュレーションに至るまで、さまざまなパートナーと戦略的パートナーシップを結び、Hondaをハブとした強固なバリューチェーンを構築して、サステナブルな事業基盤を整えていきます。

4-1.バッテリー調達・開発

①現在から当面の間

地域ごとに液体リチウムイオン電池の外部パートナーシップを強化しており、グローバルでのバッテリー必要量を安定的に調達する目途が立ちつつあります。

・北米:GMから「アルティウム」を調達するとともに、LGエナジーソリューションとの生産合弁会社を2023年に設立

・中国:CATLとの連携を強化

・日本:軽商用EV向けにエンビジョンAESCから調達

②2020年代後半以降

液体リチウムイオン電池の進化に加え、半固体電池・全固体電池などの次世代電池を開発・投入していきます。

・GSユアサとの合弁会社で高容量・高出力なEV用液体リチウムイオン電池を開発

・2024年に全固体電池の実証ラインを立ち上げ、2020年代後半に投入されるモデルへの採用を目指す

・EV用バッテリー研究開発会社であるSESへ出資し、半固体電池(リチウム金属二次電池)を共同開発

4-2.バッテリー資源調達とリソースサーキュレーション

バッテリー資源調達とリソースサーキュレーションの領域については、パートナーとの協業を通じた取り組みを強化することで、長期視点での競争力を確保していきます。

①資源調達

阪和興業との戦略的パートナーシップを活用し、ニッケル・コバルト・リチウムなどのレアメタルの中長期的な安定調達を実現します。

②リソースサーキュレーション

アセンド・エレメンツ、サーバ・ソリューションズとの協業、POSCOホールディングスとの包括的パートナーシップなど、資源リサイクル事業者との強固なパートナーシップを通じ、積極的にリサイクル資源を活用することで、材料調達を安定化させるとともに、環境負荷ゼロの実現を目指します。

4-3. EV生産体制の強化

今後のEVの本格的な生産に向けて、米国オハイオ州内の3つの既存工場(四輪車を生産するメアリズビル工場とイーストリバティ工場、四輪車用パワートレインを生産するアンナ・エンジン工場)を、北米におけるEV生産のハブ拠点として位置づけ、高効率かつフレキシビリティーの高い生産ラインを構築していきます。また、埼玉製作所 完成車工場にて、CO2削減技術の構築と、再生可能エネルギー等を活用したクリーンエネルギー化を行い、2025年度にHondaとして初めてとなるカーボンニュートラル工場を実現します。

さらに、2020年代後半に発売予定のEVをターゲットとして、グローバルで生産システムの改革に着手しており、以下の3つの観点で取り組みを行っていきます。

・将来の労働力変化を考慮した、自動化・知能化を追求した生産ラインの構築

・短期間でのEVシフトを可能とする、高効率な工場およびサプライチェーンの構築

・CO2排出を極限まで抑えるとともに、リソースサーキュレーションを前提とした生産プロセスへの転換

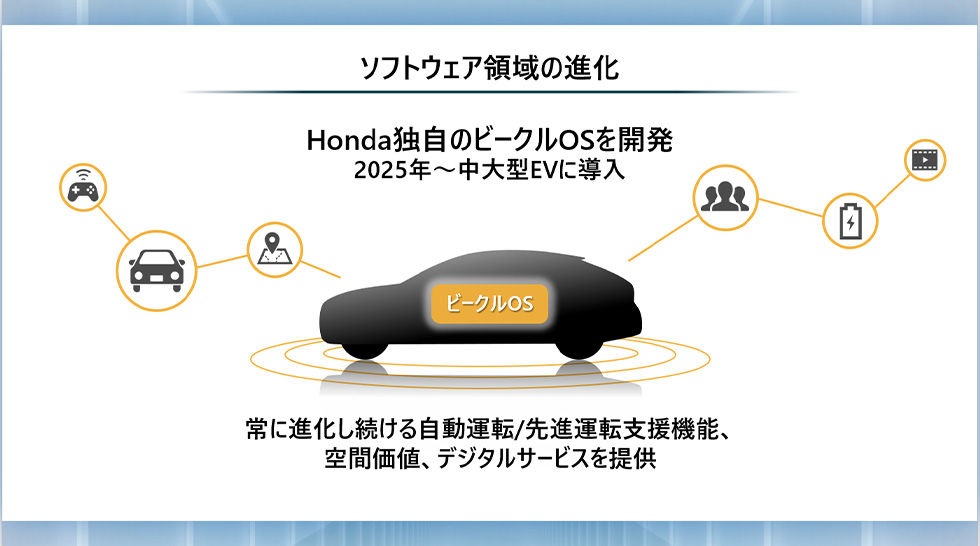

5.ソフトウェア領域の強化

ソフトウェアがハードウェアやサービスの価値を定義する「ソフトウェアデファインドモビリティ」の発想に基づき、ソフトウェアの開発を加速させます。

具体的には2025年に北米で投入する中大型EVからの採用を目指して、E&Eアーキテクチャーをさらに進化させるとともに、Honda独自のビークルOSの開発を進めています。このビークルOSを基盤として、車載ソフトウェアを常に進化させることで、車両販売後も機能やサービスを進化させていきます。

また、車載OSや、AD・ADAS、コネクテッド領域における、ソフトウェアの独自開発に向けて、従来の採用数を倍増させたうえで、高度ソフトウェア開発人材の採用をさらに強化します。また、KPITテクノロジーズをはじめとした、ソフトウェア開発に強みをもつパートナーとの提携を加速し、Hondaの強みである制御技術や安全技術と、パートナーの強みであるソフトウェア開発力を組み合わせ、ソフトウェアがもたらす新たな価値の実現を目指します。

なお、UX・デジタルサービス領域においてはグローバルUXオフィサーを新たに設置するとともに、デジタルエキスパートを積極的に採用することで、北米を中心に開発を強化していきます。

6.ゼネラルモーターズ(GM)とのアライアンス強化

GMとのアライアンスを今後より一層強化し、2027年以降に投入する量販価格帯EVの共同開発に加え、電動コア部品などにおける両社の持つ強みを掛け合わせ、競争力を高めるための幅広い検討を継続していきます。

7.新たな価値の創造に向けて

新たな価値の創造に向けて、知能化、バッテリー進化、水素活用、サステナブルマテリアルなど5つのキーファクターに関連するカーボンニュートラル技術を中心とした基礎研究領域に、年間1,000億円レベルの研究予算を安定的に確保し、研究を着実に進めていきます。

また、新たな価値創造をよりスピーディーに展開していくため、年間100億円レベルの出資枠を用意し、スタートアップとのオープンイノベーションを積極的に展開しています。これまで、AIや合成燃料、電池のリサイクル、核融合発電など、将来必要となる可能性が高い先端技術のスタートアップに出資してきました。

さらに、コーポレート戦略との密接な連携により、オープンイノベーションの機能を一層強化すべく、オープンイノベーション活動のグローバル本社機能として、ホンダ・イノベーションズ株式会社を今月、日本に設立しました。

8.グローバルブランドスローガンの再定義

100年に一度の大変革期の中で、これからもHondaが「存在を期待される企業」であり続けるためには、電動化やデジタル化といった手段の先にある、「Hondaのありたき姿、真に実現したいこと」、そして「提供価値」を今一度明確にする必要があると考え、グローバルブランドスローガンである「The Power of Dreams」の再定義を行いました。

・「How we move you.」

Hondaの一人ひとりの夢を実現する力が、人と、人の心を動かすことを示しています。

・「Create」「Transcend」「Augment」

私たちが「心からこうしたい」と夢見る内発的な動機を起点として、「Transcend:時間や空間といった、さまざまな制約から人を解放する価値」、「Augment:人の能力と可能性を拡張する価値」という、あらゆるモビリティが持つ本質的な提供価値を、私たちが夢見るモビリティを「Create:創造」することによって具現化したい。そして、それはより多くの人の夢の実現を後押しし、社会を前進させるための原動力となっていく、という思いを示しています。