製品

Hondaで国内初のパーソナル向け電動バイク。交換式バッテリーで走る「EM1 e:」の魅力とは

Index

カーボンニュートラル社会の実現に向け、二輪車・四輪車の電動化を推進するHonda。8月24日、国内パーソナル向けとしては初となる電動二輪車「EM1 e:(イーエムワン イー)」の販売を開始します。コンセプトは「ちょうどe:(いい)Scooter」。コンパクトな車体に交換式バッテリーなど、日々の暮らしになじむ技術がたくさん詰まっています。製品に込めた想いや発売までの道のりを、開発チームの中心メンバーに聞きました。

本田技研工業株式会社

電動事業開発本部 二輪・パワープロダクツ電動事業開発統括部

電動開発部 二輪商品開発課

アシスタントチーフエンジニア

後藤 香織(ごとう かおり)

2006年Honda入社。入社以来一貫して二輪車開発に従事し、主に車体設計として「EV-neo」「PCX」「FORZA」などのスクーターや「CB1000R」の開発を担当。「EM1 e:」では初めて開発責任者を務めた。

本田技研工業株式会社

二輪・パワープロダクツ事業本部 二輪・パワープロダクツ開発生産統括部

システム開発部 システムイノベーション課

内山 一(うちやま はじめ)

1999年Honda入社。四輪バギー「Pioneer 1000」などの操縦安定性テストを担当。ビジネス向け電動三輪「GYRO e:」から電動車開発に携わり、「EM1 e:」では開発責任者代行を務めた。二輪車の運動解析を専門としており、2023年4月から現職。

暮らしになじむ電動二輪車。「ちょうどe:Scooter」が生まれたきっかけ

───パーソナル向け電動二輪車第一弾となる「EM1 e:」が8月24日に発売されます。どのような経緯で開発がスタートしたのでしょうか?

2019年から展開している「BENLY e:」は日本郵便が集配業務に導入しているので、街中で見かける方も多いかもしれません。

2018年以降に発表した電動バイクには、ある共通点があります。交換式バッテリー「Honda Mobile Power Pack (モバイルパワーパック)」を使用していることです。予備のバッテリーをあらかじめ充電しておくことで充電の待ち時間なくバイクを使用できることから、大変好評をいただいています。

この技術をもっと手軽に、より多くのお客様に利用していただくことで、環境負荷低減にも寄与したい。そこで、パーソナル向けモデルに着手しようということになりました。

「Hondaのクオリティで、長く安心して使っていただける電動バイクを開発する。

「Hondaのクオリティで、長く安心して使っていただける電動バイクを開発する。それが私たちの提供価値だと思います」(内山)

───「ちょうどe:Scooter」というコンセプトは、どのように生まれたのでしょうか?

電動バイクに乗ってみると、静かで乗り心地がとてもいい。こういうモビリティこそが日常生活にマッチして、手軽な移動手段に「ちょうどいい」。そう感じたのがコンセプトのきっかけです。

開発チームには、普段からバイクやスクーターを使っているメンバーが多いので、みんなで「ちょうどいい」使い勝手の航続距離や走り、出力のバランスを考えました。

使い方としては、通学やアルバイト・パート先への移動、最寄り駅までの通勤など、近距離の移動をイメージしています。

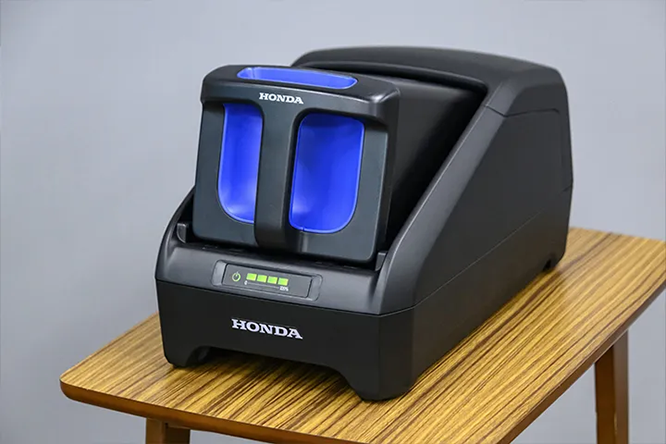

シート下のスペースに交換式バッテリーを搭載。「Honda Mobile Power Pack

e:」の重さは10kg程度。

シート下のスペースに交換式バッテリーを搭載。「Honda Mobile Power Pack

e:」の重さは10kg程度。「持ち運びしやすいT字ハンドルがポイントです」(後藤)

専用充電器「Honda Power Pack Charger e:」に接続して充電する。

専用充電器「Honda Power Pack Charger e:」に接続して充電する。「家に着いたら「Honda Mobile Power Pack e:」を取り外して、屋内で充電するという使い方になります」

(内山)

想定した移動距離は片道10~15km。「EM1 e:」は満充電だと、街中での航続距離は約40km程度です。少し寄り道しても、十分家まで帰ってくることができます。

自分自身も乗りたくなるような「ちょうどいい」使い勝手が実現できましたね。

「発売されたら私も買って乗るつもりで、新しいヘルメットも購入済みです(笑)」(後藤)

「発売されたら私も買って乗るつもりで、新しいヘルメットも購入済みです(笑)」(後藤)

静かで走りやすい。「EM1 e:」ならではの乗り心地が実現するまで

───「EM1 e:」ならではの特徴を教えてください。

当然ですが、電動ですから排気ガスが出ないということが、大きな違いです。また、振動が少ない分、長く乗っていても疲れにくい。あと静かな点も特徴の一つです。

朝早く出かけるときや帰宅時間が夜遅くなったときでも、静かに移動や駐輪することができ、周囲の人たちにもやさしい乗り物ですね。

───「ちょうどいい」使い勝手を実現するために、設計やデザイン面でどんな工夫をしましたか?

足元のフロアに注目すると、かなり余裕があることがわかるかと思います。服装や体格に関係なく、快適に乗っていただくためにゆったりとしたパッケージングにしています。

「シートがフラットなこともあり、ライディングポジションの自由度は高いです」(後藤)

「シートがフラットなこともあり、ライディングポジションの自由度は高いです」(後藤)

車体は2021年に中国で発売された「U-GO」をベースとしていますが、バッテリーの搭載位置を変えているんです。「U-GO」ではバッテリーをフロアの下に搭載していますが、「EM1 e:」はシートの下に入ります。そのためフロアを低くすることもできました。

また、車体部品を共用化することで、コストダウンにもつながりました。「EM1 e:」は4年以上乗れば、内燃機関(ICE)のスクーターに乗るよりランニングコストは安くなる試算になっています。

スピードメーターや時計、バッテリーの残量表示など、

スピードメーターや時計、バッテリーの残量表示など、様々な情報がシンプルに表示されるフルデジタルメーターも「EM1 e:」ならでは

───開発する中で、どんな点に苦労しましたか?

電動車は静かな分、ICE車では気にならなかった音が気になったりすることがあります。

開発中の試作車では、外装部品がモーターの駆動力や路面からの外乱などで、走行時に振動する音が気になりました。

そこで外装などの部品の取り付けを工夫したり、裏側に補強を入れて剛性を持たせるなどして静粛性を確保しました。一つひとつ気になる音の発生源を確認していくのは地道な作業でしたが、納得のいく結果を得られたと思います。

細かく調整した部分や静かで快適な乗り心地から、チームのこだわりを感じていただけると嬉しいです。

私は開発責任者代行として、様々なテストのとりまとめを行いましたが、チーム内で意見が分かれるときもありました。そんなときは、社内にあるテストコースで、開発中の車両に乗って、ああでもないこうでもないとお互いの意見をすり合わせていくということを繰り返しました。Hondaでいうところの三現主義※を実践した形です。

スイッチ操作によりマイルドな出力特性でバッテリー消費を抑えることができる「ECONモード」についても、上限速度を何kmにするか、意見が分かれましたね。

どのくらいの速度が「ちょうどいい」のか、議論を重ねました。時速15kmとか20kmという意見もあったんですが、チームで実際にその速度で走行してみて、結果的に「ECONモード」の上限は時速30kmにしました。

※ 現場、現物、現実を重視する姿勢

バイク初心者の入り口に。今後も変わらない「自由で楽しい移動の喜び」

───今後、バイクの電動化が進んでいくと思いますが、エンジニアとして、この変化をどのように感じていますか?

私は車体設計をメインに担当してきたのですが、動力源がエンジンなのかモーターなのかにかかわらず、移動の価値そのものは今後も変わらないと思います。電動バイクになっても、ICEで培ってきた技術を転用できますし。引き続きこの価値を提供していけるよう、モビリティの開発を続けていきたいです。

ただ、電動バイクはICEと違って、出力と航続距離のバランスを取ることが求められます。出力を上げれば速く移動できるので「楽しさ」を表現することができます。一方、電力を多く使ってしまうことになりますので、航続距離は短くなり、「利便性」が減ってしまいます。

バランスの取り方は電動バイク開発ならではの難しいところかもしれません。

二輪車の動力源が時代とともに移り変わったとしても、開発者の想いとこだわりはそのままに

二輪車の動力源が時代とともに移り変わったとしても、開発者の想いとこだわりはそのままに

「楽しさ」で言うと、静粛性がICEのバイクにはなかった「楽しさ」を生んでくれるような気がします。例えば、信号待ちで2台並んでいる時、電動バイクだとエンジン音に邪魔されずに会話ができます。

今後は2人乗りやグループでのツーリングでも、インカム無しでコミュニケーションできるようになるかもしれませんね。

───そんな「EM1 e:」ですが、今後どのように使われてほしいですか?

幅広く使ってもらうことをイメージして開発した電動スクーターですので、これまで乗っていたバイクから乗り換える人はもちろん、これまでバイクに興味が無かった人にも、バイクの入り口として乗ってもらえると嬉しいですね。

電動バイクはICEのバイクと違って、ガソリンスタンドに寄る必要がありません。「EM1 e:」はオイル交換の必要もなく手軽に利用できます。そういうメンテナンスが面倒でバイクを避けていた人にも、使ってもらえるんじゃないでしょうか。

G7広島サミットにあわせて開催された展示会での自工会ブースで、国内の電動化への取り組みの一つとして「EM1 e:」が展示されました。より多くの人に環境にやさしいモビリティで移動の喜びを体感していただく。そんなきっかけを生み出す1台になればいいなと思います。

G7広島サミットに関連して、自動車業界のカーボンニュートラルに向けた取り組みを紹介する

G7広島サミットに関連して、自動車業界のカーボンニュートラルに向けた取り組みを紹介する日本自動車工業会(自工会/JAMA)のイベントスペースで展示された「EM1 e:」(左)

───Hondaには「The Power of Dreams」というスローガンがあり、今年「How we move you.」というワードを新たに追加し再定義を行いました。これは、Hondaの「自分たちがちゃんと夢を持ち、それがお客様に伝わることが大切だ」という考えを表しています。そこで最後に、おふたりの「夢」をお聞かせいただけますか?

パーソナルなモビリティには、生活を便利にしたり、楽しさをプラスしたりとワクワクする要素があると思うので、そういう人々の暮らしを豊かにするモビリティを開発していく。それが私の夢ですね。

楽しいバイクを作りたい。そう思って入社しましたが、実際は「楽しさって何だっけ…」と悩みながら開発に携わってきました。入社したときの想いを大切に、「利便性」とのバランスをうまくとりつつ、モビリティの純粋な「楽しさ」を多くの方に広げていけたらいいなと思います。

フォトギャラリー

<関連記事>

- Honda Stories

- 製品

- Hondaで国内初のパーソナル向け電動バイク。交換式バッテリーで走る「EM1 e:」の魅力とは

Hondaの電動二輪車は、1994年の「CUV-ES」に始まり、2009年の「EV-neo」、2018年の「PCX ELECTRIC」と、長い年月をかけて開発を進めてきた経緯があります。