合理性から“逆算”して構築されたRTL ELECTRICのデザイン

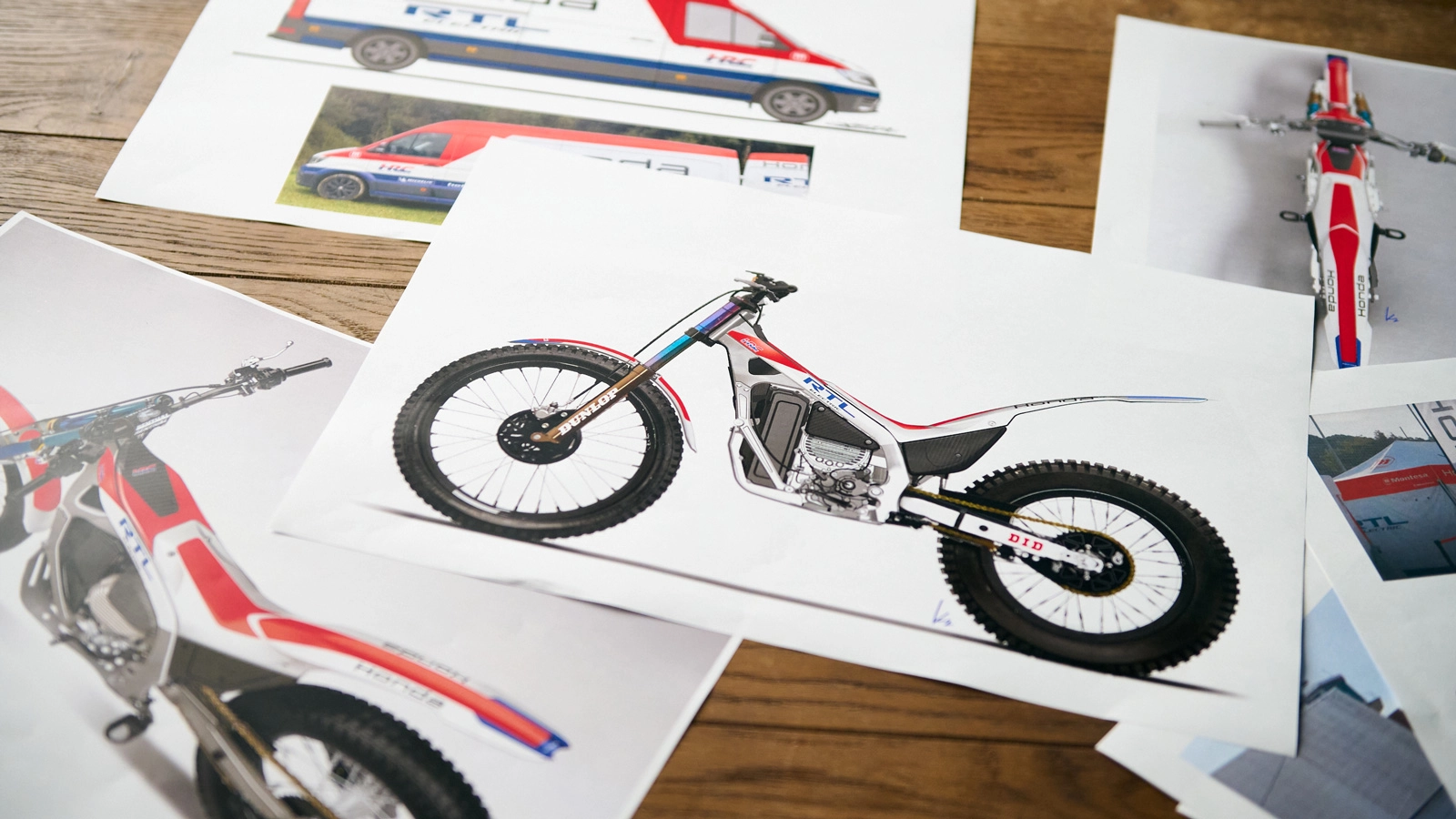

RTL ELECTRICは、Hondaのトライアルマシン「RTLシリーズ」をベースに開発されました。このマシンのデザインにおけるポイントとして、デザイナーである工藤は「機能美」「ライダーアクティブ」「素材感」の3つを重視したといいます。

モータースポーツでの「勝利」は、Hondaにとってアイデンティティと呼べるもの。さらに、競技用マシンの中でもトライアルのマシンは、無駄を極限まで省いた、機能部品(走行を実現するために欠かせない部品)の塊といえます。

工藤

「競技マシン開発において、Hondaではとにかくレースに出て勝つことが大前提。つまりデザインでは、勝利(走り)に貢献できるよう、“機能をスタイリングに結びつける”ことがポイントになります」

例えば、RTL ELECTRICではフレームのトップ部分が平らに。ICE(内燃)マシンの場合、ここにはガソリンタンクが搭載されています。今回のEVマシンはタンク部分のフレームを思い切って削り、スタイリッシュな直線美を生み出しています。さらにいえば「ライダーアクティブ」も、この思想に密接に関わってくると解説します。

工藤

「トライアル競技で急勾配の崖を登るときや大岩を攻略する際、ライダーはマシンを可能な限り身体に引き付けたいんです。トップ部分が平らなことでICEマシンより数mmでも体の近くに引き付けることができれば、障害の攻略におけるRTL

ELECTRICの優位性になります」

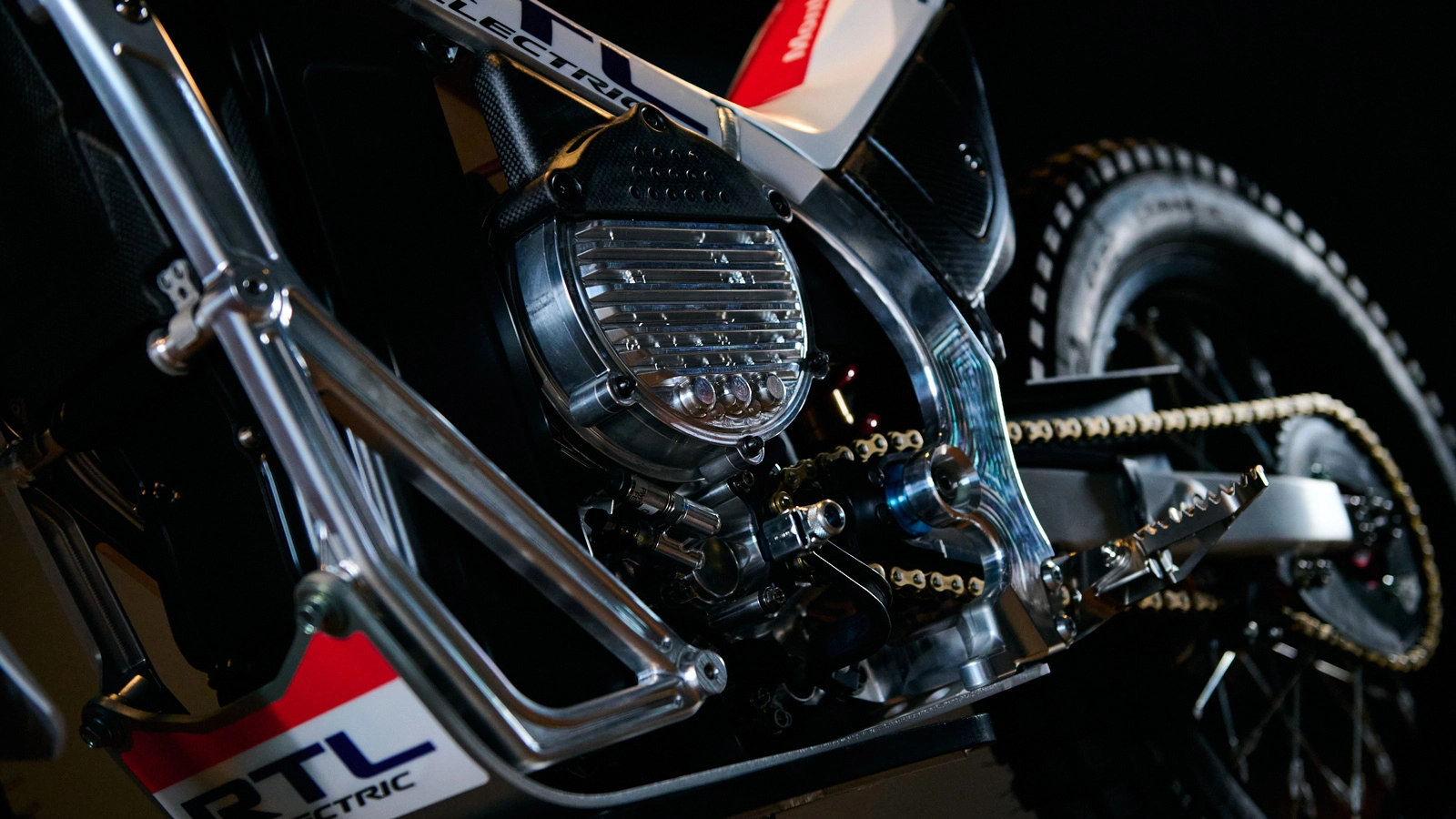

モーター駆動による熱を逃すためのフィン(冷却用の放熱板)についても、配線の保護をしつつ、ライディング時に膝が当たらないようミニマムなカバーを装着。トライアルは、マシンの上でさまざまに身体を動かすことが必要とされる競技であるため「ヒューマンフィッティング」がとても重要です。

工藤

「競技マシンのデザインは、レースに勝つための合理性との共存で成り立たせなければいけません。フレームのトップ部分やフィンなど、細かな部分を1つずつ詰めていき、性能と美しさを両立させることが、競技用マシンのデザインに必須の思想になるのです」

例えばフロントサスペンションの虹色は、摺動性(滑りやすさ)を極限まで高めるためのチタンコートの色調。軽量化を狙ったカーボン素材は塗装無しの素材色。マグネシウム部品は腐食防止で塗装を施すため何色にしてもいいわけですが、あえて「素材に近い色調」にすることで、ワークスマシンの色気を演出したといいます。

工藤

「ファンの皆さんが会場でマシンを見た際に“あれがHondaのワークスマシンだ”と、ひと目で分かるように。加えて、特別なマシンだと感じられるようにしたかったんです」

世界観をつくることで届けたいHondaの“チャレンジスピリット”

HRC(株式会社ホンダ・レーシング)のコーポレートカラーであり、Hondaにとっても大切なカラーパターンであるトリコロール。「RED」は勝利に賭ける人間の熱い情熱を、「BLUE」は理論に基づく高い技術力を、「WHITE」はモータースポーツを愛するすべてのお客様を象徴しています。

RTL ELECTRICも同じ考え方ですが、今回のグラフィックにおける大きな特徴は「白をベースとしたトリコロール」となっていること。それは、レースの来場者にEVマシンであることが直感的にわかるようにするのが狙いです。そして有史以来、HondaのICEマシンが変わらず赤をベースにしてきたのと対照的に、EVマシンという「新たなチャレンジ」を表現すべく生まれたのが今回のカラーリング。また、ライバルメーカーのマシンと比べて、かなりシンプルなグラフィックが採用されているのも、RTL ELECTRICの特徴の一つです。

昨今のトライアルでは、マシンとウェアともに、多色で複雑なグラフィックが施されます。一方のRTL ELECTRICは、マシンのフォルムに沿ってラインを引くなどシンプルなもの。時代の潮流とは外れますが、それこそが工藤の狙いでした。複雑なグラフィックのマシンがひしめく中、シンプルな様相のRTL ELECTRICは他車と異なるからこそ、インパクトを生むと考えたのです。

工藤

「RTL ELECTRIC

が実践投入された2024年の全日本トライアル選手権を見に行ったところ、遠くからでも“あれが我々のマシンだ”とわかるんですよね。レース場で際立つという狙いはうまくいったと思います」

トライアルは、広大なエリアに設けられた複数のセクション(採点区間)を、脚を着かずに攻略する競技。観客は、各ライダーがどう攻略するのかを一つのセクションにとどまりじっと見るのもよし、目当てのライダーを追ってエリア内を歩いて回ることもできます。自由に動きながら観戦できる中で、観客はマシンを見失うこともしばしば。そのためマシンの視認性は、非常に重要な要素となります。

さらに今回のプロジェクトにおいては、トラックやブースにも、マシンと世界観を同じくするデザインが施されました。ライダーウェアについても、HRCチームやMontesa Hondaとディスカッションを行いデザインされたそうです。このように車両のみならず、車両を取り巻く世界を含めてデザインすること、つまり「世界観をつくる」ことは、モビリティメーカーがモータースポーツ活動を推進するうえで大切だといいます。

2023年の全日本モトクロス選手権第8戦には、電動モトクロッサーCR ELECTRIC PROTOがスポット参戦し、2024年の全日本トライアル選手権のラスト3戦にはRTL ELECTRICが参戦。そして現在、トライアル世界選手権Trial2クラスに、フル参戦しています。

工藤

「昨今のモビリティ業界でカーボンニュートラル(CN)は大きな話題であり命題。モータースポーツにおいても同じくです。そんな中、EVマシンでICEレースに挑戦する先駆的な取り組みを通じて、Hondaの“チャレンジスピリット”と、CNへの企業姿勢や活動を多くの人に知っていただけるよう可視化する。それが今回のプロジェクトの目的でした。ですが、トライアルの広大なフィールドにおいて、マシンだけでそれを表現するには限界がある。それならば、パドックのテントやトラック、そういったところまでグラフィックを統一することで、多くの人に我々の想いが届くのではと、世界観をつくることにしました」

始動から約1年で実戦投入。異例のスピード開発を支えたのは「センスと経験と反射神経」

そんなRTL ELECTRICの開発プロジェクトが始動したのは、実戦投入1年前のこと。本プロジェクトで特筆すべきは、開発期間が非常に短かったことが挙げられます。

工藤

「通常とは全く異なる短期開発のプロジェクトで、10月開催の全日本トライアル選手権第6戦に出なければいけない。なおかつ勝たなければいけない状況でたいへんプレッシャーを感じました」

工藤

「タイトな時間での開発でたいへん苦労しました。それでも、自分が手をかけたプロダクトが世に出て、かつ反響をすぐに得られるのは、ものすごく貴重であり、面白いところです」

また、勝つことで良い反響が広がることも、レースマシンの開発の醍醐味だといいます。全日本トライアル選手権における3連勝により、各所から「よかったね」「かっこいい」といった反響を耳にしたそうです。

工藤

「レーシングマシンというのは、勝つとかっこよく見えるんです」

短い開発期間の中でも想いを込めデザインし、選手権に投入したトリコロールのRTL ELECTRIC。スポット参戦した3戦すべてで勝利をもぎ取ったことで、そのデザインは力強さを纏い、さらに魅力を増しました。

最後に、工藤は今回のデザインが「Hondaだからできた」と胸を張ります。

工藤

「Hondaには、プロダクトに自分の意思を入れる土壌がいまだに残っているんです。精一杯の意思を込め、かっこいいと信じられるプロダクトを世に出せるというのは、やはりデザイナー冥利に尽きますね」

現在、トライアル世界選手権Trial2クラスに参戦中のミケール・ジェラベルト選手が駆るRTL ELECTRICは、第3戦日本大会を終えランキング3位につけ、トップの座は射程圏内です。勝利がマシンの姿をさらに力強くする――そう語った工藤の言葉通り、今後の戦いでどんな表情に変わっていくのか。デザインもまた、挑戦とともに進化し続けます。

Profiles

工藤 一浩

モーターサイクル・パワープロダクツ

プロダクトデザイナー