Honda Design Talk

Hondaスポーツカー誕生60周年

長く愛される“S”の系譜に通じる基本思想とは

Hondaにとって初の乗用車として登場した「S500」、そしてその直後に後継機種として発売された「S600」。いずれも、後のHondaのクルマづくりに影響を与えるモデルでした。そこから60年の時を経て、Hondaのスポーツカーはどのように進化してきたのか、「S2000」のパッケージングを担当したデザイナーと、次世代を担う若手デザイナーが紐解きます。

入社1年目の三浦 匠(左)とS2000のパッケージングを担当した戸川昌幸(右)

S500、S600をパッケージングの観点から見ると

──お二人ともにパッケージングデザインを担当されていますが、まずはパッケージングとはどのようなお仕事なのかを聞かせてください。

たしかに、自動車のパッケージングデザインというのは一般的にあまり知られていないかもしれませんね。ざっくりと説明すると、クルマのコンセプトを定めて、それに沿って人はどんなポジションに座るのが適切か、室内はどれくらいの広さが良いか、荷室の大きさや使い勝手は、といった空間価値を高めるための要素を検討して、「デザイン骨格」を作ります。これが、クルマのあり方を定義付けるものとなります。この骨格をもとに、スタイリングデザイナーとともにデザインを創り上げていきます。

三浦

戸川さんは、S2000だけでなく、初代「FIT」や「N-BOX」、先代の「CIVIC TYPE R(FK8)」も担当されてきたんですよね。僕はインターンシップ時代からお世話になっていて、今もいろいろなことを教わっています。

僕は父の影響でクルマが大好きで、Hondaに就職しました。父は過去、S600、S800を所有し、現在S2000に乗っていて、僕もいつかS2000に乗りたいという憧れを持ちながら育ってきました。社会人になってようやく自分のS2000に乗ることができています。

──S500、600、800、そしてS2000という“S”の系譜は、Hondaの歴史を語る上でも非常に重要なものだと思います。戸川さんは、S2000のパッケージングにあたって、過去のクルマをどのように見ていましたか?

戸川

当時の開発者と話すことは叶わなかったのですが、クルマを分析してみて、感心させられることばかりでした。1962年の東京モーターショーに、「SPORTS 360」というクルマが展示されています。これがHonda初の乗用車として開発されたクルマです。当時の軽自動車の規格に合わせたスポーツカーを開発したわけですね。この時代、「特振法」という法律が検討されていて、新規の四輪自動車への参入ができなくなるかもしれないという時期で、それが成立する前にクルマを発売しなければならないという事情がありました。後に、結局その法律は廃案になったそうですが。

つまり、非常に短期間で初めての四輪乗用車を作り上げなければならなかったのです。そんな中でも、このSPORTS 360はとても挑戦的でユニークなアプローチをしているクルマだなあと、現代の私たちから見ても感じました。

SPORTS 360(復元モデル)

三浦

戸川さんから見て、どういったところが挑戦的だったんですか?

戸川

当時の軽乗用車の規格は、横幅を1.3m未満にしなければならなかった。その大きさでフロントエンジン、リアドライブのスポーツカーを作ろうとしたんだけど、エンジンから後輪に動力を伝えるプロペラシャフトを通さなきゃいけないから、大きなセンタートンネルが必要になる。それを通した上で、ドライバーがちゃんとステアリングを切れる姿勢にしなければならないという、制約の中で非常に考え抜かれたパッケージングなんだなと驚きました。

戸川

特徴的なのは、ステアリングとシートの位置関係で、ステアリングを切った際の操作性などを考えて比較的中心寄りにあるのだけど、シートはセンタートンネルの影響でやや外寄りにあるので、互いの中心が少しずれているんだよね。ここは当時の開発メンバーが苦心してようやくこの形に収まったのだろうなあと。S2000では、ステアリングとシートの中心が真っ直ぐに揃う配置にできたのだけど、開発しながら当時の先輩たちに向けて「本当はこうしたかったはずですよね?」と、30数年の時を超えて会話しているような気持ちになったのを覚えています。

三浦

その後、実際に発売されたS500やS600にも、SPORTS 360の基本構造が受け継がれているんでしょうか?

戸川

そう、S500はSPORTS 360と並行して開発されていたこともあって、ショーモデルの時点では 両車の違いはトランク長くらいで、ほぼ共通の設計だったし、市販されたS500やその後継として発売されたS600も 幅は拡げられているけれども 360の名残りが見受けられるんです。

そんな名残りの中でも パッケージングの妙味だなと思ったのは、「チェーンドライブ」について。S500の特徴として語られるのが、デファレンシャルギアから後輪までをチェーンでつないでいるこの部分ですが、これももともとスポーツ360が全長3mという当時の軽枠の制約を乗り切る為の解決策だと思うんです。チェーンを用いた構造により、左右のタイヤの間にスペースをもたらしています。ここに当時は必須だったスペアタイヤを配置しているんです。

戸川

限られたスペースをどうしたら上手く使いきれるか、腐心したのでしょうね。しかも、これがクルマの重心に重量物を集めていく「マスの集中化」に寄与していて、運動性能の向上にもつながっているから、すごいんです。

三浦

まさにパッケージングの創意工夫がクルマの価値を高めるという成果につながったんですね。

S2000に流れる“S”のスピリット

──パッケージングからさまざまなことが読み取れるのはとても興味深いです。こうして分析されたHondaのスポーツカーに対する思想を、S2000の開発にはどのように活かしたのでしょうか?

戸川

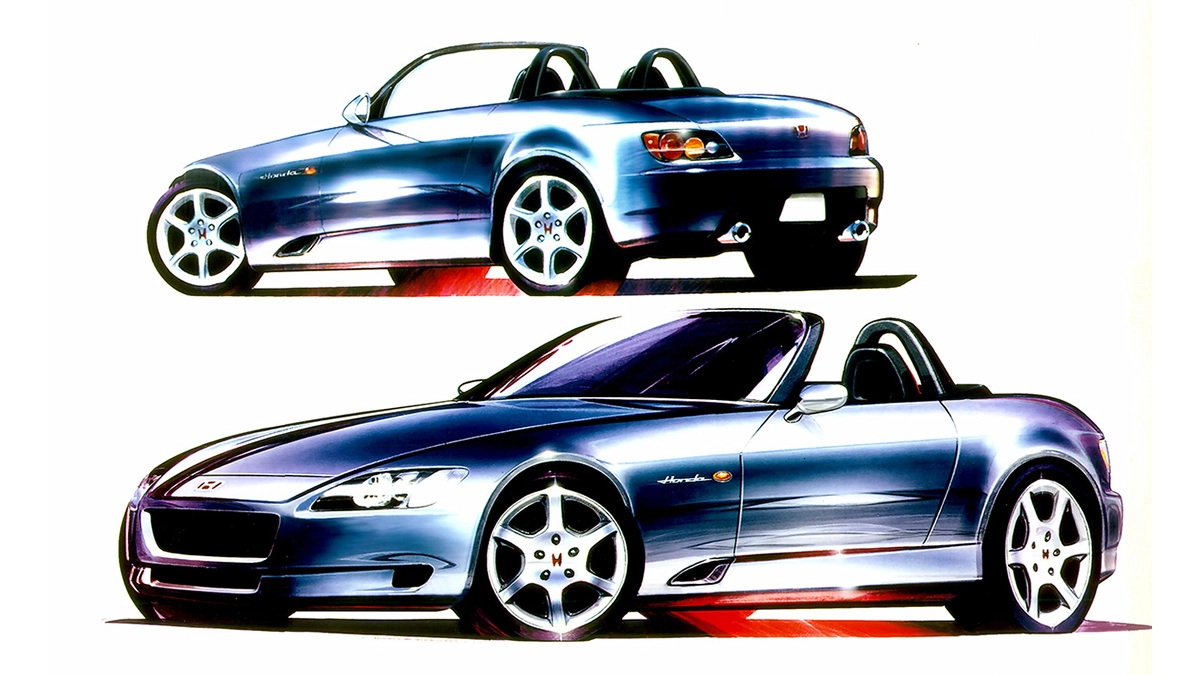

S2000のコンセプトは、「新時代のリアルオープンスポーツ」でした。これは、オープンの開放感に満ちたボディー形態で、高いレベルの操る喜びを実現する運動性能と、社会適合性、すなわち当時で最新の安全性能や環境性能をすべて兼ね備えるという、従来にないコンセプトで、新しい走りを追求しました。当時の最新の安全性能を満たしたうえで、スポーツカーとして走りの気持ちよさやクルマとの一体感を得られるような製品にしていこうとしたんです。

大きさも最終的には3ナンバーサイズにはなりましたが、Sシリーズの特徴と言えるライトウエイトであることは重視して、なるべくコンパクトにすべてが収まるように考えました。

三浦

黎明期のSシリーズの共通点とも言えるのが、「FR(フロントエンジン・リアドライブ)」「2シーター」「オープン」という3点ですよね。これらは意識していたんですか?

戸川

もちろん!僕もいろいろなクルマに乗った経験がありますが、FRというのは、非常に素直でコントロールしやすいという特性があって、運転の学習をしやすい、言い換えればどうすれば楽しいドライビングが出来るか追求したくなるんですよ。これが操る喜びにつながっていく。

さらに、2シーターだと、ドライバーのヒップポイント(着座位置)がより後輪に近づくことで、タイヤからグリップしているか、横方向に流れているか、などの情報をダイレクトに把握することにつながるから、クルマとのやり取りを楽しめる。そして、オープンカーならではの、開放感に浸りながら走る楽しさ。これは、スピードの高低にかかわらず、コーナリングでもクルージングでも感じられる。ライトウエイトであることに加えて、「FR」、「2シーター」、「オープン」という3点を特に重視して開発に取り組んでいました。

三浦

実際に運転していても、すべてがダイレクトだなっていう実感があります。どんな操作をしていてもクルマからの反応がすぐにストレートに来る感覚です。

戸川

目指していたのはまさにそこで、安全性を満たしながら最高の「感覚性能」を実現することでした。感覚性能というのは、Hondaの提供価値である「M・M思想」※や「意のままに操れる」ような感覚がいかに追求されているかという部分。つまり、操る喜びをいかに感じられるかというところなんですけれども、これを当時のテストブロックが細かく指標にして、Hondaの独りよがりにならないように、さまざまなクルマと客観的に比較しながら乗り味を突き詰めました。当時のクルマの中で、世界一の感覚性能を持っていたと胸を張って言うことができます。

※M・M思想…M・Mは「Man-Maximum、Mecha-Minimum、マン・マキシマム/メカ・ミニマム」を表し、「人のためのスペースは最大に、メカニズムのためのスペースは最小に」という、人が中心の発想で取り組む Honda のクルマづくりの基本思想。

現代、そして未来へ。Hondaのスポーツカーが向かう先は

──S2000が1999年に発売されてから25年、実に四半世紀が過ぎたわけですが、今でも愛されるクルマとして、長く乗り継がれています。

三浦

S2000が僕の身近に来たのは、父がS2000を購入したときで、たしか大学2年生だったと思います。父にとっては子育てがひと段落したタイミングだったようで、母に「最後のクルマだから」と言って説得していたのを覚えていますね(笑)。

それをきっかけに僕も運転免許を取得したので、ある意味S2000に乗るために免許を取ったようなものです。そこから、運転の練習用にMT車の「トゥデイ」を購入して、とにかくたくさん乗りました。いろいろなところに出かけて車中泊したり、クルマ好き同士の交流をしたりするうちに、クルマを所有することで人生が豊かになる実感があって、就職先にHondaを考えるようにもなったんです。

戸川

初めてS2000を運転したときにはどう感じました?

三浦

父は単身赴任だったので、不在中でもクルマを動かしてあげなきゃいけなくて、月に1回はS2000を運転する機会がありました。トゥデイのおかげで違いを感じられるようになったと言えるんですけど、ボディーの剛性感が全く異なりました。そして、後ろから背中を押されるように感じる加速感もたまらなかったですね。そして見た目がカッコいい。こんなにワイドなフロントフェンダーのクルマは最近ではあまりないし、さまざまな魅力が詰まったクルマだと思います。

戸川

実際に開発していた者としては、とてもうれしいコメントです。パッケージングって、そのクルマの使われ方を考える役割なので、こうして改めてドライバーやオーナーとクルマをつなぐストーリーを聞くと、その狙いがズバリ的中していたことが実感できて、感無量ですね。

三浦

今では自分のS2000があるので、毎週末のように運転していますけれど、クルマが好きな仲間で集まると僕と同世代の若いメンバーが多いんですよね。その中でもS2000はひときわ人気があって、時代を超えて愛されるクルマなんだと感じています。

──近年、クルマを取り巻く環境は大きく変化していますが、これからの未来に、たとえば「S2030」が登場する可能性はあるのでしょうか?

戸川

私たちにとって、“S”というのはとても大切なアイコンです。SPORTS 360からS800までの時代は主に1960年代ですし、S2000は主に2000年代ですが、“S”を冠するクルマは、常に時代を少し先取りした姿を具現化している存在だと思います。だから、未来に“S”が登場するとしたら、その時代のさらに先を行くクルマとして現れてきてほしいですね。

三浦

僕がS2000に乗る理由は、もちろん憧れだったこともありますが、クルマの開発を仕事にしているからには、いつかスポーツカーに携わりたいという想いもあるんです。今はたくさんクルマに乗って、運転やクルマのある暮らしについてどんどん吸収している時期だと思っています。ここで得たものを、Hondaのスポーツカーとしてアプトプットできる時が来ることを、自分自身楽しみにしています。

プロフィール

戸川昌幸

本田技術研究所 デザインセンター

パッケージデザイナー

戸川